2018年12月24日

まえおき

- 以下のAdvent Calendarにおける24日目の記事です

発端

という訳で、書きました。

OCI Image とは

Open Container Initiativeによって定められた、コンテナイメージフォーマットの標準仕様です。

詳しくは Open Container Initiativeによるコンテナランタイムとコンテナイメージの最初の標準化作業が完了、「OCI v1.0」発表 - Publickey にて。

OCI Imageを触ってみる

現在、OCI ImageをdownloadできるDocker HubのようなWebサイトは知る限りありません。なので、自分でOCI Imageを作成する必要があります。

まずはDocker Imageから

まず、Docker Hubにて公開されているDocker imageをdownloadするところからです。以下のコマンドで、Docker Hubからダウンロードしたimageをtarballとして扱うことができるようになります。

$ docker image pull ruby:2.5.3-slim-stretch

$ docker save ruby:2.5.3-slim-stretch --output ruby_253_slim_stretch.tar

このtarを展開してみましょう。

$ tar -xf ruby_253_slim_stretch

すると、manifest.json というファイルができているので、見てみます。

[

{

"Config":"b1c1603e80c648f3ab902b0259ab846a7779d0780124bf9e417dd4b8c3cea296.json",

"RepoTags":[

"ruby:2.5.3-slim-stretch"

],

"Layers":[

"aeff88bcdbbd12ea45c023c45f97b870492092899651c811b2ef26ae7fdf3120/layer.tar",

"c61a4dce9ddcebd63027d09811998052c9b2cdb3a379c297277cf755dfcf1420/layer.tar",

"de2944e57fc93c2f354420cb36210fd1181687a990ffd7123600fdaecba3ee83/layer.tar",

"49c3631e8651776127d66adb995e78af1e2cfc52b7a10a20df0d92d837258419/layer.tar",

"eb50b8a8210f1b43ff1571598e66b694844b2dcf6fbaa0691e8af6b7c80dcaa7/layer.tar"

]

}

]

なるほど、これはOCI image specを読むとわかるのですが、OCIに定められている形式のJSONではありませんね。

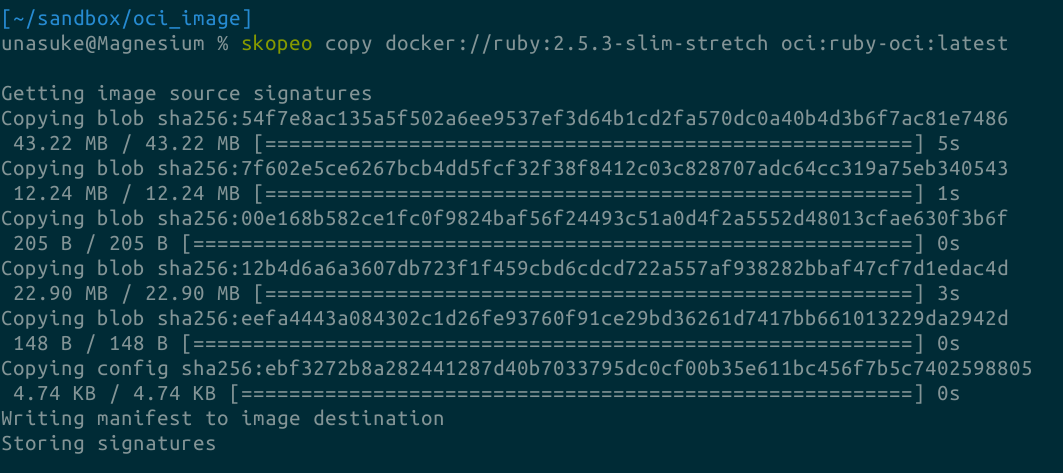

skopeo

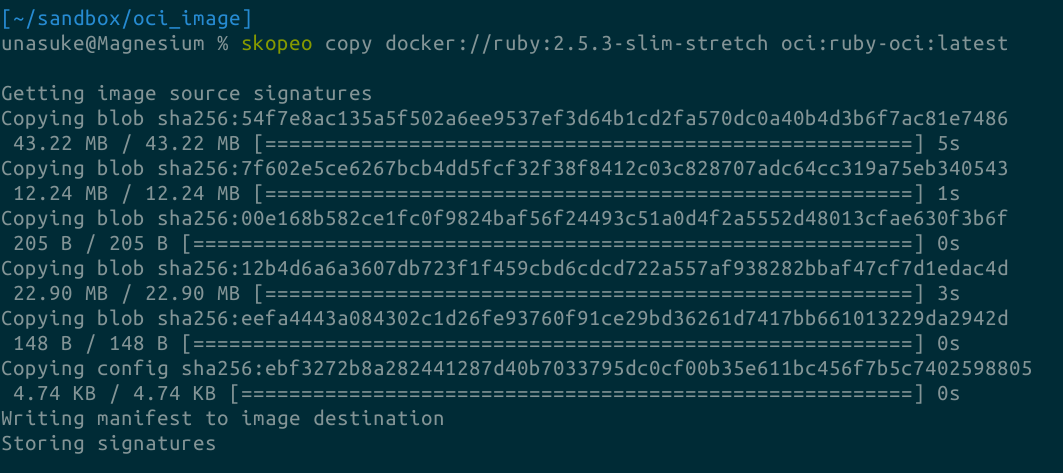

ここで、containers/skopeo というtoolを使用して、Docker imageをOCI imageに変換してみます。

$ skopeo copy docker://ruby:2.5.3-slim-stretch oci:ruby-oci:latest

すると、 ruby-oci/index.json というファイルができているので、見てみます。

{

"schemaVersion":2,

"manifests":[

{

"mediaType":"application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"digest":"sha256:a3843587af4f3e838f3e1a10649631144d4dcf4391980b64f3b902d81048057c",

"size":976,

"annotations":{

"org.opencontainers.image.ref.name":"latest"

},

"platform":{

"architecture":"amd64",

"os":"linux"

}

}

]

}

なるほど、これは OCI Image Specに定められている image manifest fileですね。

以下、OCI Image Format Specification v1.0.1

自分なりに理解しようと翻訳したもののメモになります。

正確性の保証はないです。誤訳とかあります。最後のほう力尽きてます。

Open Container Initiative Image Format Specification v1.0.1

Overviewで語られていること

high level image manifest にはcontentsとdependencies of the image including the content-addressable(連想?) identity of one of more file system layer changeset archives、展開すると最終的に実行可能なファイルシステムになる

image configuration にはapplication arguments, environmentsなどの情報

image indexには high level manifest list of manifests and discriptorsのpointが含まれる

それらのmanifestsは異なるimageの実装 ←プラットフォームや他の属性によって変化することができる

一度作成されたOCI imageは名前によって探索(discovered)、ダウンロード、hashによる検証、署名による信頼、OCI Runtime Bundleへの展開ができる

Understanding the specification

components of the specは以下を含む

- Image Manifest

- container imageを作成するためのcomponentsをdocument describing(記載した書面)

- Image Index

- 注釈されたimage manifestsへのindex

- Image Layout

- contents of an imageのfilesystem layout

- Filesystem Layer

- containerのfilesystemのchangeset

- Image Configuration

- runtime bundle(OCI Runtime spec参照)へ変換可能なimage layerの順序及び構成を決定する

- Conversion

- どのようにしてこの翻訳が発生するかを示すもの(?)

- Discriptor

- type, metadata, 参照されたcontentのaddressへのreference

optional featureとしてSignaturesやNamingが仕様に含まれるかもしれない。

OCI Image Media Types

-

application/vnd.oci.descriptor.v1+json

-

application/vnd.oci.layout.header.v1+json

- OCI Layout (OCI Image Layout Specificationにて)

-

application/vnd.oci.image.index.v1+json

-

application/vnd.oci.image.manifest.v1+json

-

application/vnd.oci.image.config.v1+json

-

application/vnd.oci.image.layer.v1.tar

- Layerのtar archive

- gzip圧縮したものが

application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip

-

application/vnd.oci.image.layer.nondistributable.v1.tar

- 配布に制限のあるLayerのtar archive (制限とは?)

- gzip圧縮したものが

application/vnd.oci.image.layer.nondistributable.v1.tar+gzip

HTTP responseのContent-Typeで上の値を返すなどのように、typeを返すなにかしらの方法を実装してもよい(MAY)、また実装はmedia typeとdigestを期待してよい?

実装は返却されたmedia typeを尊重する必要がある(SHOULD)

Compatibility Matrix

前方・後方互換を可能な限り維持する必要がある。

似た、または関連するmedia typeは以下

-

application/vnd.oci.image.index.v1+json

-

application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json (mediaTypeが違う?)

-

application/vnd.oci.image.manifest.v1+json

application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json

-

application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip

-

application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip 互換性がある(入れ替え可能)

-

application/vnd.oci.image.config.v1+json

application/vnd.docker.container.image.v1+json

Relations

Image indexは複数のImage manifestを持つ。Image manifestとImage JSON(config)は1対1。Image manifestはLayerのtar archiveを複数持つ。

Discriptorは全ての参照を持つ。

OCI Content Discriptors

- OCI Imageは複数の様々なDAGなcomponentsによって構成される

- components間の参照は Content Descriptors を通じたグラフで表される

- Content Descriptors (簡潔にDiscriptorとも) 対象のcontentの配置を表す

- Content Descriptors はcontentのtype、identifier (digest)、 contentのサイズ (Byte) を含む。

- Discripterは外部contentへ安全に参照するために別形式として埋め込まれている必要がある(?)

- 別形式は外部contentへの安全な参照となるdiscriptorのために使用されなければならない(?)

properties

-

mediaType

- 文字列、必須。参照しているcontentのmedia typeを含む

-

digest

- 文字列、必須。対象となるcontentのdigest (後述)。

-

size

- int64、必須。対象となるcontentのByte size。このsizeと実際のcontentのsizeが違う場合にはcontentを信用してはならない。

-

urls

- 文字列の配列、OPTIONAL。objectをダウンロードすることができるURL。httpかhttps。

-

annotations

- 文字列と文字列のmap、OPTIONAL。後述するannotation ruleに従う必要がある。

-

data

Digests

こういう形式

sha256:6c3c624b58dbbcd3c0dd82b4c53f04194d1247c6eebdaab7c610cf7d66709b3bsha512:401b09eab3c013d4ca54922bb802bec8fd5318192b0a75f201d8b372742...

sha256とsha512がRegistered algorithmsとされている。sha256はMUSTでsha512はMAY。

Example

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"size": 7682,

"digest": "sha256:5b0bcabd1ed22e9fb1310cf6c2dec7cdef19f0ad69efa1f392e94a4333501270",

"urls": ["https://example.com/example-manifest" ]

}

OCI Image Layout Specification

OCI Image LayoutはOCI content-addressable blobs と location-addressable references のための directory構造を表す(?)

Layoutではtarやzipなどのarchive formats、nfsなどの共有ファイルシステム、http、ftp、rsyncなどのネットワークによるファイル取得を使用してもよい。

あるimage layoutと参照は、manifestと指定された順序で適用されるfilesystem layerとOCI runtime specificationのconfig.jsonへ変換できるimage configurationがあればOCI Runtime Specification bundleを何らかのtoolによって作成できる。(?)

Content

-

blobs directory

- blobを含んでいる

- blobはschemaを持たず、"be considered opaque" である必要がある

- directoryは存在していなければならず、そして空でもよい。

-

oci-layout file

- 必須、JSONで、

imageLayoutVersion というfieldを持つ必要がある。

-

index.json

- 必須、image index JSONである必要がある。

Example

$ cd example.com/app/

$ find . -type f

./index.json

./oci-layout

./blobs/sha256/3588d02542238316759cbf24502f4344ffcc8a60c803870022f335d1390c13b4

./blobs/sha256/4b0bc1c4050b03c95ef2a8e36e25feac42fd31283e8c30b3ee5df6b043155d3c

./blobs/sha256/7968321274dc6b6171697c33df7815310468e694ac5be0ec03ff053bb135e768

$ shasum -a 256 ./blobs/sha256/afff3924849e458c5ef237db5f89539274d5e609db5db935ed3959c90f1f2d51

afff3924849e458c5ef237db5f89539274d5e609db5db935ed3959c90f1f2d51 ./blobs/sha256/afff3924849e458c5ef237db5f89539274d5e609db5db935ed3959c90f1f2d51

Blobs

-

blobs のサブディレクトリ以下にあるディレクトリは、各ハッシュアルゴリズムごとにまとめられている。そのディレクトリ以下に、実際のファイルが格納されている。

blobs/<alg>/<encoded>- 上記のblobは discriptorにおける

<alg>:<encoded> と対応している

Example

$ cat ./blobs/sha256/9b97579de92b1c195b85bb42a11011378ee549b02d7fe9c17bf2a6b35d5cb079 | jq

{

"schemaVersion": 2,

"manifests": [

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"size": 7143,

"digest": "sha256:afff3924849e458c5ef237db5f89539274d5e609db5db935ed3959c90f1f2d51",

"platform": {

"architecture": "ppc64le",

"os": "linux"

}

},

...

$ cat ./blobs/sha256/afff3924849e458c5ef237db5f89539274d5e609db5db935ed3959c90f1f2d51 | jq

{

"schemaVersion": 2,

"config": {

"mediaType": "application/vnd.oci.image.config.v1+json",

"size": 7023,

"digest": "sha256:5b0bcabd1ed22e9fb1310cf6c2dec7cdef19f0ad69efa1f392e94a4333501270"

},

"layers": [

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",

"size": 32654,

"digest": "sha256:9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89b1adf57f28f2f9d09af107ee8f0"

},

...

$ cat ./blobs/sha256/5b0bcabd1ed22e9fb1310cf6c2dec7cdef19f0ad69efa1f392e94a4333501270 | jq

{

"architecture": "amd64",

"author": "Alyssa P. Hacker <alyspdev@example.com>",

"config": {

"Hostname": "8dfe43d80430",

"Domainname": "",

"User": "",

"AttachStdin": false,

"AttachStdout": false,

"AttachStderr": false,

"Tty": false,

"OpenStdin": false,

"StdinOnce": false,

"Env": [

"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

],

"Cmd": null,

"Image": "sha256:6986ae504bbf843512d680cc959484452034965db15f75ee8bdd1b107f61500b",

...

$ cat ./blobs/sha256/9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89b1adf57f28f2f9d09af107ee8f0

[gzipped tar stream]

oci-layout file

これ。

{

"imageLayoutVersion": "1.0.0"

}

index.json

必須。image-layoutの参照、descriptorsのentry pointになる。/index.json に置かれる。

"org.opencontainers.image.ref.name" にイメージのtagが格納される?

{

"schemaVersion": 2,

"manifests": [

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.index.v1+json",

"size": 7143,

"digest": "sha256:0228f90e926ba6b96e4f39cf294b2586d38fbb5a1e385c05cd1ee40ea54fe7fd",

"annotations": {

"org.opencontainers.image.ref.name": "stable-release"

}

},

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"size": 7143,

"digest": "sha256:e692418e4cbaf90ca69d05a66403747baa33ee08806650b51fab815ad7fc331f",

"platform": {

"architecture": "ppc64le",

"os": "linux"

},

"annotations": {

"org.opencontainers.image.ref.name": "v1.0"

}

},

{

"mediaType": "application/xml",

"size": 7143,

"digest": "sha256:b3d63d132d21c3ff4c35a061adf23cf43da8ae054247e32faa95494d904a007e",

"annotations": {

"org.freedesktop.specifications.metainfo.version": "1.0",

"org.freedesktop.specifications.metainfo.type": "AppStream"

}

}

],

"annotations": {

"com.example.index.revision": "r124356"

}

}

OCI Image Manifest Specification

imageと、そのコンポーネントのために生成された一意なIDからハッシュ可能なimageのconfigurationimage modelをサポートした参照可能なimageを作成すること、platform固有のmanifestを含んだ"fat manifest"による複数architecture対応のimageの実現、OCI Runtime Specificationへの変換の3つを目標にしている。

Image Manifest

image indexはarchitectureやOSごとに展開可能なそれぞれのimageの情報を持つが、image manifestは特定のarchitecture、OSに対する単一のcontainer imageにおけるconfigurationとlayerの集合を提供する。

Image Manifest Property Descriptions

-

schemaVersion

- lint、必須。2でないといけない?そして将来的には削除されるかもしれない。

-

mediaType

-

config

-

layers

- objectの配列。各objectはdescriptorである必要がある。base layerが先頭になければならない。

- 以降の要素はstack順に並んでいなければならない。

- 最終のfilesystem layerは空のディレクトリにapplying(後述)した結果でないといけない?

- 所有者やmode、その他のattributesはinitial empty dirに対しては提供されない。

-

annotations

Example

{

"schemaVersion": 2,

"config": {

"mediaType": "application/vnd.oci.image.config.v1+json",

"size": 7023,

"digest": "sha256:b5b2b2c507a0944348e0303114d8d93aaaa081732b86451d9bce1f432a537bc7"

},

"layers": [

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",

"size": 32654,

"digest": "sha256:9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89b1adf57f28f2f9d09af107ee8f0"

},

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",

"size": 16724,

"digest": "sha256:3c3a4604a545cdc127456d94e421cd355bca5b528f4a9c1905b15da2eb4a4c6b"

},

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip",

"size": 73109,

"digest": "sha256:ec4b8955958665577945c89419d1af06b5f7636b4ac3da7f12184802ad867736"

}

],

"annotations": {

"com.example.key1": "value1",

"com.example.key2": "value2"

}

}

OCI Image Index Specification

Image Index Property Descriptions

- schemaVersion

- int、必須。現在は2。今後変更されることはないし、なんら廃止されるかもしれない。

- mediaType

- manifests

- objectの配列。必須。空配列でも良い。各objectはdescriptorのプロパティを供えている。

- mediaType

-

application/vnd.oci.image.manifest.v1+json ← これ

- platform

- optional。imageを動作させるための最低限のruntimeにおける必須要件を表す。

- architecture

- 必須。CPUアーキテクチャ。GOARCHと同じ値が入る。

- os

- 必須。architectureと同様GOOSと同じ値が入る。

- os.version

- os.features

- 文字列の配列。optional。osがwindowsの場合には後述の値を解釈する必要がある。

- variant

- optional。文字列。CPUのvariantを持つ。

- features

- annotations

Example

{

"schemaVersion": 2,

"manifests": [

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"size": 7143,

"digest": "sha256:e692418e4cbaf90ca69d05a66403747baa33ee08806650b51fab815ad7fc331f",

"platform": {

"architecture": "ppc64le",

"os": "linux"

}

},

{

"mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",

"size": 7682,

"digest": "sha256:5b0bcabd1ed22e9fb1310cf6c2dec7cdef19f0ad69efa1f392e94a4333501270",

"platform": {

"architecture": "amd64",

"os": "linux"

}

}

],

"annotations": {

"com.example.key1": "value1",

"com.example.key2": "value2"

}

}

Image Layer Filesystem Changeset

- どのようにfilesystemや、layer間の変更をシリアライズするかについての仕様

-

application/vnd.oci.image.layer.v1.tar はtar archiveでなくてはならず、またtar archiveの結果となるpathに重複したエントリを含んではいけない

change types

- 以下3種類

- Additions

- Modifications

- Removals

file types

- 以下7種類

- regular files

- directories

- sockets

- symbolic links

- block devices

- character devices

- FIFOs

File attributes

- 以下7種類

- modifitation time (mtime)

- user id (uid)

- group id (gid)

- mode (mode)

- extend attributes (xattrs)

- symlink reference (linkname + symbolic link type)

- hardlink reference (linkname)

- Sparse file はtarで扱えないため使ってはいけない

hardlinks

- hardlinkはPOSIXのコンセプトにある、同じデバイス上にある同じファイル1つ以上のディレクトリエントリ???

Platform-specific attributes

- Windows

- https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/desktop/FileIO/file-attribute-constants

Createing

- Initial Root Filesystem

- ベースになるやつ

- 空のdirectoryとして初期状態を持つ

- 名前はなんでもよい

rootfs-c9d-v1/

etc/

my-app-config

bin/

my-app-binary

my-app-tools

色々とfilesystemについての解説が続く

Non-Distributable Layers

- Due to legal requirements, certain layers may not be regularly distributable.

-

application/vnd.oci.image.layer.nondistributable.v1.tar というmediaTypeでないといけない

- 実装はこのlayerをuploadしてはいけない

OCI Image Configuration

- OCI image は順序付きのfilesystemの変更とcontainer runtimeが仕様する、実行パラメータを持つ

application/vnd.oci.image.config.v1+json

用語

- Layer

- 複数のlayerから成るimage filesystem

- 各layerはtarを元にしたlayer formatでまとめられたfilesystemの変更(added, changed, deleted, 親layerへの関連)の集合を表現する。

- layerは環境変数やデフォルト引数などのconfiguration metadataを持たない。

- Union fsやAUFSなどを使用することで普通のfilesystemのように使用できる

- Image JSON

- 各imageは関連付けられたJSON structureを持つ。

- 作成日時、作者、entrypointやデフォルト引数やnetworkなどのruntime configurationを格納する。

- JSON structureは各layerの(暗号学的ハッシュ関数によって計算した)ハッシュ値、歴史的情報を持つ

- JSONはimmutableである。

- JSONの変更は派生となる新規image作成を意味する

- Layer DiffID

- layerの未圧縮なtar archiveに対するhash digest (discriptorに書いてあるやつ)

sha256:a9561eb1b190625c9adb5a9513e72c4dedafc1cb2d4c5236c9a6957ec7dfd5a9

- layerはDiffIDの変更なしに圧縮、展開できなければならない。

- Layer ChainID

- 単一の識別子によるlayer スタック参照への参照があると便利

- DiffIDは単一のchangesetを識別するが、ChainIDはそれらchangesaetsを適用したものへの識別子

- 定義としては以下

ChainID(L₀) = DiffID(L₀)ChainID(L₀|...|Lₙ₋₁|Lₙ) = Digest(ChainID(L₀|...|Lₙ₋₁) + " " + DiffID(Lₙ))

- ImageID

- imageのconfigration JSONのsha256

properties

- created

- optional、文字列。RFC 3339, section 5.6.によって定められた書式によるimageの作成日時

- auther

- optional。文字列。imageの作者またはメンテナの名前もしくはemail address

- architecture

- 文字列、必須。CPU architecture。GOARCH

- os

- config

- object、optional。imageから成るcontainerの実行パラメータの元として使用される

- container作成時に実行パラメータが与えられる場合にはnullにできる

- User

- 文字列、optional。processを実行するときに使用する、platform固有のusernameかUID

- ExposedPorts

- object、optional。コンテナ実行時にexposeするportの集合。プロトコルを明示しない場合にはtcpが使用される。

- Env

- 文字列の配列、optional。

VARNAME=VARVALUE という形式で格納される。

- (Envって書かれてるけどコンテナの環境変数として使用されるとは明記されてないように見える……)

- Entrypoint

- 文字列の配列、optional。container開始時に実行コマンドとして使用される引数の配列。

- containerが作成されたときに指定された場合上書かれる

- Cmd

- 文字列の配列。optional。containerのentrypointに使用されるデフォルトの引数。

- containerが作成されたときに指定された場合上書かれる

- Entrypointが与えられなかった場合、この配列の最初の要素が実行可能である必要がある

- Volumes

- プロセスがコンテナインスタンスに固有のデータを書き込む可能性がある場所を記述するディレクトリのセット。(google translate)

- WorkingDir

- 文字列、optional。containerのentrypointが動作するdirectory

- Labels

- object、optional。containerのmetadata

- StopSignal

- 文字列、optional。containerが終了するときに送信されるsystem call signal。SIGKILLやSIGTMIN+3など

- rootfs

- object、必須。imageが使用するlayerのcontentへのaddressへの参照

- type

- 文字列、必須。

layers である必要がある。実装は不明な値が入っていた場合はエラーを出す必要がある。

- diff_ids

- 文字列の配列、必須。layer content hashes (DiffIDs)、順序付けされている

- history

- objectの配列、optional。各layerの歴史を以下のpropertyで持つ。

- created

- 文字列、optional。RFC 3339, section 5.6.によって定められた書式によるlayerの作成日時。

- auther

- created_by

- 文字列、optional。このlayerが何のコマンドによって作成されたかを持つ

- comment

- empty_layer

- boolean、optional。そのlayerがfilesystem的には何のdiffも持たない場合にtrueとなる(DockerfileのENVなどがそう)

- これ以外のfieldにおいては実装依存となる。実装がそれを解釈できない場合は無視する必要がある。

- 空白はoptionalだが実装はJSONを小さくするために空白を含めないようにしてもよい。

Example

{

"created": "2015-10-31T22:22:56.015925234Z",

"author": "Alyssa P. Hacker <alyspdev@example.com>",

"architecture": "amd64",

"os": "linux",

"config": {

"User": "alice",

"ExposedPorts": {

"8080/tcp": {}

},

"Env": [

"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",

"FOO=oci_is_a",

"BAR=well_written_spec"

],

"Entrypoint": [

"/bin/my-app-binary"

],

"Cmd": [

"--foreground",

"--config",

"/etc/my-app.d/default.cfg"

],

"Volumes": {

"/var/job-result-data": {},

"/var/log/my-app-logs": {}

},

"WorkingDir": "/home/alice",

"Labels": {

"com.example.project.git.url": "https://example.com/project.git",

"com.example.project.git.commit": "45a939b2999782a3f005621a8d0f29aa387e1d6b"

}

},

"rootfs": {

"diff_ids": [

"sha256:c6f988f4874bb0add23a778f753c65efe992244e148a1d2ec2a8b664fb66bbd1",

"sha256:5f70bf18a086007016e948b04aed3b82103a36bea41755b6cddfaf10ace3c6ef"

],

"type": "layers"

},

"history": [

{

"created": "2015-10-31T22:22:54.690851953Z",

"created_by": "/bin/sh -c #(nop) ADD file:a3bc1e842b69636f9df5256c49c5374fb4eef1e281fe3f282c65fb853ee171c5 in /"

},

{

"created": "2015-10-31T22:22:55.613815829Z",

"created_by": "/bin/sh -c #(nop) CMD [\"sh\"]",

"empty_layer": true

}

]

}

Annotations

- image manifestsやdiscriptorで使用されるannotationについて

Rules

- key-velueのmapである必要があり、keyもvalueも文字列である必要がある

- valueは必須だが、空文字列でもよい

- keyはmapの中で一意である必要がある

- namespaceとして使用するのがベストプラクティス

- keyはreverse domain notationである必要がある

- prefix

org.opencontainers はOCIによって予約済みなので使用してはならない。

- key

org.opencontainers.image はOCIによって予約済みなので使用してはならない。(他のOCI仕様についても同様)

- Annotationが無い場合はempty mapかそもそもプロパティとして与えてはならない

- 不明なkeyを検出してもconsumerはエラーを発してはならない

Pre-Defined Annotation Keys

-

org.opencontainers.image.created

- RFC 3339によって定めされた書式によって表されるimageが作成された日時

- RFC 3339, section 5.6ではないのか?

-

org.opencontainers.image.authors

- imageについて連絡できる人または組織への連絡先(freeform)

-

org.opencontainers.image.url

- imageについての詳細な情報が得られるページへのURL (string)

-

org.opencontainers.image.documentation

- imageへのdocumentationが得られるURL (string)

-

org.opencontainers.image.source

- imageをbuildするためのソースコードへのURL (string)

-

org.opencontainers.image.version

- packaged softwareのversion (semantic versioningになっている必要がある)

-

org.opencontainers.image.revision

- packaged softwareのSVCにおけるrevision

-

org.opencontainers.image.vendor

-

org.opencontainers.image.licenses

- contained softwareのライセンス (SPDX)

-

org.opencontainers.image.ref.name

- Name of the reference for a target (?)

- なんだろう……?

-

org.opencontainers.image.title

-

org.opencontainers.image.description

- human-readableなimage内のpackaged softwareの説明

Back-compatibility with Label Schema

- http://label-schema.org/rc1/ で定められている従来のcontainer imageへのlabelは現在はorg.opencontainers.imageへ置き替えられる

- 互換性の表については以下

org.opencontainers.image |

org.label-schema |

Compatibility notes |

created |

build-date |

Compatible |

url |

url |

Compatible |

source |

vcs-url |

Compatible |

version |

version |

Compatible |

revision |

vcs-ref |

Compatible |

vendor |

vendor |

Compatible |

title |

name |

Compatible |

description |

description |

Compatible |

documentation |

usage |

URLの場合にはCompatible |

authors |

|

Label Schemaにはない要素 |

licenses |

|

Label Schemaにはない要素 |

ref.name |

|

Label Schemaにはない要素 |

|

schema-version |

OCI Image Specにはない要素 |

|

docker.*, rkt.*

|

OCI Image Specにはない要素 |

Conversion to OCI Runtime Configuration

- OCI imageをOCI runtime bundleに展開する場合、2つの直交するcomponentsの関連は以下の通り

- root filesystemの展開はfilesystem layserの集合から

- image configutarion blobはOCI Runtime consfiguration blobへ変換できる

- この章では

application/vnd.oci.image.config.v1+json を OCI Runtime configuration blobに変換する方法を定義する

- 前者の展開されたcomponentはlayerで定義されていて、configuration of runtime bundleとは直交する

- runtime configurationのpropertiesにおいて、この章で説明されないものは実装依存のもの

- converterはOCI runtime configurationを生成する際に、このドキュメントに記載されているようにOCI image configurationを頼りにしなければならない。

Verbatim Fields

- 特定のimage configuration fieldはそのままruntime configurationに変換できる

-

Config.WorkingDir → process.cwd

-

Config.Env → process.env ※1

-

Config.Entrypoint → process.args ※2

-

Config.Cmd → process.args ※2

- ※1 converterは値を追加してもよいが、既にEnvに存在する名前で追加してはいけない

- ※2 EntrypointとCmdの両方が指定された場合、converterはCmdの値をEntrypointに追加して、それをprocess.argsに指定しなければならない

annotation fields

- author → annotations ※1, 2

- created → annotations ※1, 3

- Config.Labels → annotations

- Config.StopSignal → annoations ※1, 4

- ※1 Config.Labelsで指定された場合、converterはその値を優先して使用する必要がある

- ※2 annotation内の

org.opencontainers.image.author に指定する必要がある

- ※3 annotation内の

org.opencontainers.image.created に指定する必要がある

- ※4 annotation内の

org.opencontainers.image.stopSignal に指定する必要がある

Parsed Fields

- 変換したうえで格納される値

-

Config.User → process.user.*

- Config.Userが数値(uidやgid)の場合、 process.user.uid や process.user.gid にコピーされなければならない

- Config.Userが数値でない場合、converterはcontainerのコンテキストによって解決されるuser情報を使用しなければならない

- Unix likeなsystemではNSSまたは

/etc/passwd をパースすることによってprocess.user.uid や process.user.gid に値を格納する

- Config.Userが指定されない場合、process.userがどうなるかは実装依存となる

- Config.Userがcontainerのコンテキストで解釈できなかった場合、converterはエラーを発する必要がある

Optional Fields

-

Config.ExposedPorts → annotations ※1

-

Config.Vlumes → mounts ※2

- ※1 runtime configurationには対応するフィールドはないが、converterは

org.opencontainers.image.exposedPorts に値をセットしなければならない

- ※2 実装は指定された場所にmoutsを提供する必要がある

Annotations

- 3つの方法でOCI Imageをannotationできる

- Config.Labels in the configuration of the image

- annotations in the manifest of the image

- annotations in the image index of the image

- converterはannotationが与えられた場合にこの値を変更してはいけない

Considerations

Extensibility

- 実装はmanifestsやimage indexを読み込み、または処理する場合に未知のpropertyがあってもエラーを発してはならない

Canonicalization

- OCI Imagesは参照可能である disctiptorを参照のこと。

- 参照可能であることの利点は、複製が用意であるということ

- 多くのimageはlayerから成るが、それらはstoreからは単一のblobとして提供される

JSON

- JSONによるcontentは http://wiki.laptop.org/go/Canonical_JSON としてserializedできなければならない

Extended Backus-Naur Form

2018年11月30日

※ Rails アプリのテストではなく、Rails本体のテストについての話です。

※ Rails アプリのテストではなく、Rails本体のテストについての話です。

僕がそうだったように、皆さんにもふと「Rails本体のテストを実行してみたいな〜」と思うことがあるでしょう。

ところが、Rails本体のテストというのは大変です。ActiveRecordひとつ取ってみても、網羅するためにはMySQL、PostgreSQL、MariaDB、SQLiteの4つのRDBを用意しなければいけません。

もちろん、公式でそのような環境を構築するためのものは用意されています。

https://github.com/rails/rails-dev-box

rails-dev-boxを使うと、Vagrantを用いて、Rails本体の開発環境を構築できます。(yahondaさんありがとうございます)

ですが、Dockerが仮想環境の主流となっている今、VagrantでなくDockerを使いたい、そう思うのもおかしくはないでしょう。ないですよね?

なので、docker-compose を使用して、Railsのテストを実行する環境を構築してみました。以下、それに伴って行なったことの解説になります。

Dockerfile

FROM ruby:2.5.3-stretch

WORKDIR /rails

RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash - \

&& curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add - \

&& echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list \

&& apt update && apt install --assume-yes \

ffmpeg \

sqlite3 \

imagemagick \

mupdf \

mupdf-tools \

poppler-utils \

libmariadbclient-dev \

libsqlite3-dev \

postgresql-contrib \

libpq-dev \

libxml2 \

libxml2-dev \

libxslt1-dev \

libncurses5-dev \

mysql-client \

git \

make \

nodejs \

yarn \

&& apt-get clean \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY . .

RUN bundle install --jobs=4

RUN npm install

RUN cd actionview && npm install

FROM から WORKDIR の指定までは飛ばして、aptによるパッケージのインストールを見てみます。

ここで指定しているパッケージ郡ですが、 https://github.com/rails/rails-dev-box/blob/master/bootstrap.sh を参考にしました。

続く COPY . . で、 rails/rails のファイルを一気にimageに追加しています。いわゆるDocker image buildのお作法としては、Gemfile、Gemfile.lock 、package.json などのファイルをCOPYして、bundle installなりnpm installなりを行ってからアプリケーションのコードをCOPYしてくるのが一般的です。しかしRailsのしかも開発環境では、Rails gem自体がActiveRecordやActiveModelなどの複数のgemに依存しており、それらがmonorepo構成で rails/rails に含まれているため、このようにしないと bundle installが実行できません。

あとは bundle installとnpm installを実行しているだけです。

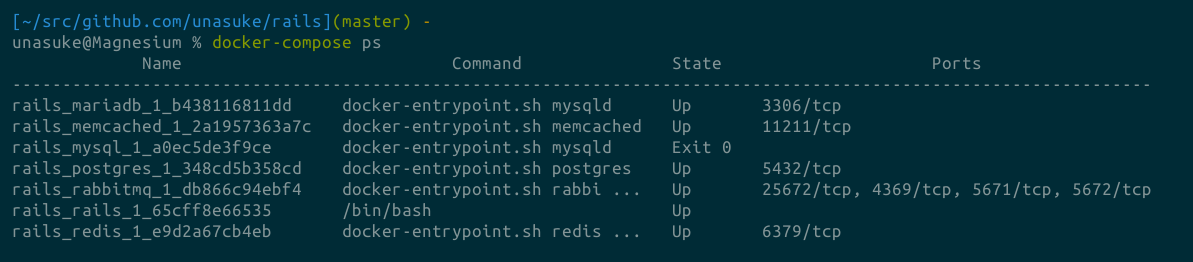

docker-compose.yml

version: '3'

services:

rails:

build: .

command: /bin/bash

environment:

- MYSQL_HOST=mariadb

- PGHOST=postgres

- PGUSER=postgres

- REDIS_URL=redis://redis:6379

- MEMCACHE_SERVERS=memcached

tty: true

volumes:

- ".:/rails"

links:

- mysql

# - mariadb

- postgres

- redis

- memcached

- rabbitmq

mysql:

image: mysql:5.7

environment:

- MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes

postgres:

image: postgres:11.1-alpine

mariadb:

image: mariadb:10.4.0-bionic

environment:

- MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes

redis:

image: redis:5.0.1-alpine

memcached:

image: memcached:1.5.12-alpine

rabbitmq:

image: rabbitmq:3.7.8-alpine

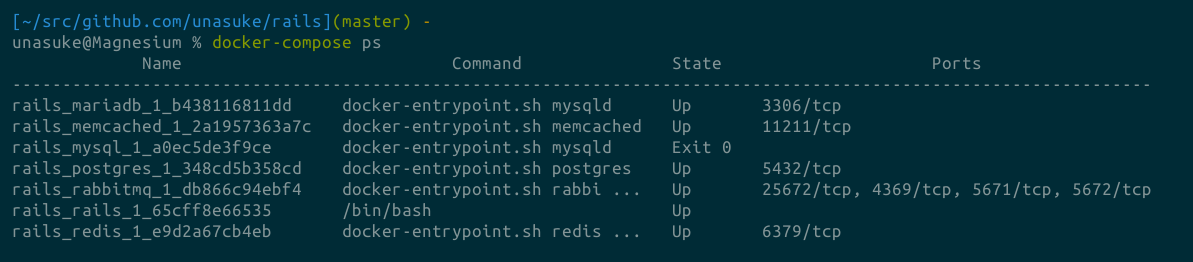

Rails本体のテストを行うにあたり、必要な関連サービスはMySQL PostgreSQL MariaDB Redis Memcached RabbitMQ の6つになります。SQLiteについてはrails service内に含まれています。

testの実行

`$ docker-compose up -d rails でrails serviceが立ち上がります。そしたら、

$ docker-compose exec rails bash

でcontainerに入り、testを実行します。

とはいえ、test suiteはTravis CIで実行されることに最適化されているため、以下のようなpatchを当てる必要がありました。

testそのものは、travis.ymlを参考に、このように実行します。

$ GEM=am,amo,as,av,aj,ast ci/travis.rb

このコマンドでは、ActionMailer、ActiveModel、ActiveSupport、ActionView、ActiveJob、ActiveStorageのtestを実行します。

例えばActiveRecordの、SQLite3でのテストの実行結果は以下のようになりました。

root:/rails# time GEM=ar:sqlite3 ci/travis.rb

[Travis CI] activerecord with sqlite3

Running command: bundle exec rake sqlite3:test

...snip...

Rails build finished successfully

real 63m17.484s

user 12m22.931s

sys 6m50.865s

root@ebdba3a4da12:/rails#

あきらめたやつ

multi stage buildによる Node.js ランタイムの構築

tootsuite/mastodon などで採用されているテクニックですが、multi stage buildを用いてNode.js、npm、yarnのバイナリを main imageに追加することにより、パッケージマネージャやバイナリの直接ダウンロードと比較して高速に別言語のランタイムを構築することができます。今回もmsatodonと同様にNode.js、npm、yarn を COPY --from node で持ってこようとしたのですが、 cannot find module'../lib/utils/unsupported.js' というエラーが発生し、解決策として出てくるのがNode.jsのサイインストールばかりだったので、aptからインストールすることにしました

で、これどうするのか

どうすればいいんでしょうね。

他の皆さんはどうしているのか

気になったのでTwitterで聞いてみたところ、Travis, VPS, localなどがあるようですね。確かにlocalhostに直にインストールしてしまうのが一番楽だと思いました。

2018年10月11日

きっかけ

僕が以前書いた、落ちていたitamaeのintegration specを直しました から、@sue445 さんもtravis-ciに移行させるpull reqを出したりと、停滞していた開発が再開しそうな流れになっていました。

しかし、作者の @ryotarai さんに時間がないのか、なかなかmergeまで持っていくことができていませんでした。

そこで冒頭のtweetがあり、3人で集まった結果、 僕とsue445さんが itamae-kitchen organization にMemberとして追加されることになりました。

(今気づいたのですが、現時点で僕のcommitはItamaeには入っていないんですね)

Itamae について思っていること

近年のWebアプリケーションインフラ界隈は、Docker、Kubernetesなどによって Cloud Native になっていく流れが主流となっているように感じています。今所属している会社でも、Rails on Docker on Kubernetes with GKE という構成になっており、いわゆる「モダン」と呼ばれる構成からはインスタンスのプロビジョニングという概念が消えつつあります。

Itamaeに限らず、ChefやAnsibleなど書くことになる機会も減っていくでしょう。

ただ、世間の潮流がどれだけ Cloud Native になったとしても、インスタンスの構築という作業が消えてなくなることは絶対にありません。それに、個人レベルで生のマシンの構築を行なったりするという概念もなくなりはしないでしょう。

そのような場合において、Itamaeを選択肢のひとつとして十分に検討対象であるという状況を続けていきたいと考えています。何故なら僕はRubyistですし、構成管理ツールの中ではItamaeが最も好きだからです。

今後のItamaeにおいて、後方互換を失う規模の変更が入るということはないと思いますが、ryotaraiさん、sue445さんと話していてまだまだ改善する部分はあるという認識は共通しています。細かい改善をしながら粛々とメンテナンスが行なわれていくことになるでしょう。

今後よろしくお願いします。

2018年10月08日

幹事のどくぴーや、前年参加のなっちゃん、puhitakuにオススメされたので情報科学若手の会に参加することにしました。

発表の内容は想像以上にアカデミックであり濃く深いものばかりで、正直なところ着いていくのがやっと、いや着いていけないというのが現実でした。

ただ、それは参加を後悔しているという訳ではなく、自分の知らなかった分野、知っていたつもりでもそれは表層だけでまだまだ深淵がある分野についてその存在を知ることができたということで、参加できたことはとても価値があることだと感じました。

僕は初参加だったのですが、ショート発表を1つ、LTを1つ行ないました。初対面の人が多いイベントでは、発表する側に回ったほうが認知が上がること、参加枠も発表者としてだと倍率が低くなることなどの利点があるためです。(定員問題はなさそうでしたが)

今回のショート発表については外部公開はしませんが、LTについては過去の表参道.rbでのmail gemの話をしました。参加者にRubyistが少ないので知らない人が大半だと考えたためです。発表自体はそれなりに盛り上がったようで良かったです。

懇親会でのカスタムキャスト将棋(2人で交互にカスタムキャストのパラメータをいじって好みのアバターを作成する競技)はとても楽しかったです。オタクが終わっていく様子は面白いですね。僕は終わりました。

来年も参加したいです。もっというなら、他のアカデミックな発表に負けないような濃い内容の発表を持っていきたいと思いますが、さてそんなことができるかな……

2018年09月17日

発表資料

oedo07 - unasuke - Rabbit Slide Show

埋め込みがあまりうまくいかないので上のリンクからお願いします。

ブログネタになるはずだった

スライドの中でも参照したのですが、もともとこれはこのブログの1記事として出す予定のものでした。

ただ、tqrk12のときに大江戸Ruby会議の登壇者を募集していると聞き、じゃあこっちに回してしまえということにしました。

Rabbitにはpull reqを出せる、と言ったものの

今の僕に理解できるのは、表示が絡まない部分のみなんですよね。GTKで書かれているところに関しては全くわかりません。また、slide.rabbit-shocker.orgも、Rails、Sinatraくらいしか触ったことのない僕にとっては、サッと読んだ程度では理解に相当時間がかかりそうでした。

とはいえ改善点は見えているのでそのうちパッチを送りたいと思います。

OSS信者なのか

PowerPointやKeynoteを用いた、デザインの優れたスライドをRabbitで作成するのは相当大変です。ではなぜ僕がそうするのかというと、発表でも話しましたが、過去の自分の資料が見られなくなってしまったからです。

PDF等に書き出していなかった自分が悪いといえばそれまでなのですが、プロプライエタリではこのようなことも起こりえます。

2018年07月16日

イベント3連続

2018年の7月14日はRails Developers Meetup 2018 Day 3 Extreme、 15日は高専カンファレンス in 東京 2018、 16日は高専DJ部 #19、 という非常に詰め込まれた3連休でした。

それぞれでブログを書くほどの気力がもうないので、この1本にまとめて書きます。

Rails Developers Meetup 2018 Day 3 Extreme

発表資料です。

Railsdm 2018 day 3 extreme - unasuke - Rabbit Slide Show

「Railsのissueを毎日読む方法」という題で登壇させて頂きました。

実際のところ、pixivFANBOXでのwatchは結構継続できており、ありがたいことに支援者も6名ほどおられます。

うなすけ[pixivFANBOX]

スライド内のコードの一片もなく、技術というよりは心構えに関する発表でした。その割には良いと言ってくださる方がいらっしゃったのはとても嬉しかったです。

ちなみに、Rubyはwatchしていません。mruby/mrubyはwatchしています。理由はRubyの開発の主戦場がGitHubではないからです。

高専カンファレンス in 東京 2018

発表資料です。

kosenconf in tokyo 2018 - unasuke - Rabbit Slide Show

高専カンファコミュニティと僕の関わりについて、もしくは他のコミュニティとの関わりについて僕の心構えとこれまでについて発表させて頂きました。

また、当日スタッフのような感じで、第1会場の録画を担当しました。

railsdmでもそうですが、最近はよく僕の顔写真がインターネットに出回っているので、現実空間でお会いした方に認知されていただいているので有難いです。

高専DJ部 #19

これはもともとasonasさんが運営の主体だったのですが、高専カンファ in 東京 2018の運営で忙しいということもあり、前回くらいから運営のお手伝いをしています。

あと、今回はDJはしていません。

前日のカンファでも、イベントのさ中でも新規入部希望者がいらっしゃったのはとても嬉しいです。

3日間の感想

ギュッとなっていて、楽しかったですが、体力の衰えも感じました。今後もやっていきましょう。

※ Rails アプリのテストではなく、Rails本体のテストについての話です。

※ Rails アプリのテストではなく、Rails本体のテストについての話です。