2014年09月01日

夏休みはないし、宿題の類も終わってすらいないのに高専DJ部の第2回の部活に行ってきた。

いつも東京に行くときは、到着が早すぎる僕は、とりあえず壊れたイヤホンの替えを買いに秋葉原のイヤホンショップに、午前中は行っていた。それでも夜行バスは午前5時に着くもので、開店11時まで、何もすることがなく、どの店も開いてなく、ただひたすらに、ひたすらに歩き、見たことのない場所まで進んでは戻り反対方向へ行き戻りを繰り返し、午前中5時間くらい歩きっぱなしだった。

イヤホンを買って満足した僕は、昼食もそっちのけで、とにかく会場の茶箱へと向かった。迷うことを見越した出発だったが、やっぱり着くのは早いもので、受付の準備もされていない12時頃に茶箱に入った。

茶箱では、テンションの上がりきらないじぐそうさん、各部員の現状把握と音出しのサポートに奔走する顧問あそなすさん、電車とホームの間に挟まったゆきよさんら数人がいて、イベント前の裏方感というものを感じた。高専祭でも、こんな雰囲気を感じたことがあった。いよいよというのに、カッチリと進まない感じ、慌ただしい人がいる一方、半ば寝ているような気分の人がいたりして、「ああ、いよいよこれからか」という気分の高鳴りを僕は感じていた。

いよいよの始まりというのに、トップバッターといくんは遅刻で後回し。XenさんのDJが始まる。座っていた僕は、なぜかしら立つこともできず、ソファーにかけたままリズムを刻んでいたが、お茶を貰いに立った後はもう踊っていた。

あんまり雰囲気にのまれたもので、各DJがどんな曲をかけて、どんな気分だったかなんてあまり覚えていないが、それでもmaruさんのDubstepは流石にヘドバンもしたし記憶に残っている。まさかMagnoliaがかかるとは思ってなかったし、意表を突かれたので熱唱した。僕は低音に弱い。その場でmaruさんにフォローキメた。Dubstep、ありがとうございました。

あと、初音ミクさんの誕生日だということもあり何度もかけられたTell your worldは歌った。sorahさんのim@sラッシュもクるものがあった。ウサミンパワーだと思う。

suke1994) 2014, 8月 31

終わる頃、RooandQooさんがDJしてる頃には、午前中のあの無駄な行脚が功を奏してソファーに身体を預けっぱなしだった。それでも音には勝てず、首と手はずっと動かしていた。どんな曲が入っているかわからなかったので買わなかったあのCDがかけられた瞬間、買うことを決意した。ジャケットの見た目に似合わずアツい曲が入っている。

終了予定を少しオーバーしてDJタイムは終わり。CDを買いに走り、RooandQooさんにサインをせがみ、会場を後にした。

次の日のことを常に頭の片隅に置いたままのお祭りはなんともノリきれないもので、でも、それでも身体の動きは止められなかった。仕事のLINEに返信しながら、身体がリズムを刻むせいで、iOSの振ってキャンセルが多発した。歩数計はどんな値になっているだろうか。

会場で、第3回の開催宣言がなされたが、それは僕は行かないだろう。やるって言ったからにはしなきゃいけない高専カンファが待っている。それに、やっぱりまだ東京は遠い。

2014年08月24日

3月12日(水曜)

OPTiM

アルバイトに参加→選考の流れがあると聞き、アルバイトに応募する。

3月下旬

OPTiM

本来1週間程度で届くはずのアルバイト採用通知がいつまで経っても来ないのでこちらから電話したところ、どうやらうまく連絡ができてなかったようで、今回は見送り。

実際、アルバイト自体も4月からしかやってなかったようで、採用でも参加はできなかった。

atWare

電話で就職希望の旨と、説明会の日時を問い合わせる。

4月14日(月曜)

atWare

説明会に参加。

4月20日(日曜)

dwango

エントリー

4月24日(木曜)

OPTiM

エンジニア職として応募する。

5月17日(土曜)

OPTiM

説明会に参加後、遠方からの参加ということで採用担当の方と少し残ってお話。

説明会では、エンジニア職希望者はそれっぽい試験、そうでない人は適性試験?を受けていた。

5月24日(土曜)

atWare

エントリーに必要な書類一式を投函。

5月26日(月曜)

dwango

1次面接

6月4日(水曜)

dwango

2次面接。聞かれる内容は基本的には1次面接と同じ。

ただ技術的なことが多くなる印象。ホワイトボードに簡単なプログラムを書かされる。

言語はなんでも良い。僕は配列を逆順に並び替えるもの。

OPTiM

1次面接は志望動機や履歴書、ESに書いてあることについての質問。

2回め、人事の少し偉い人?が来てエンジニアとは、などの質問をされる。

3回め、実際のエンジニアの方2人と技術的な面接。言語や価値観について質問される。コードは書かされなかった。

6月5日(木曜)

dwango

祈られる。

6月11日(水曜)

OPTiM

祈られる。

6月13日(金曜)

atWare

一次面接。

6月16日(月曜)

atWare

祈られる。

6月17日(火曜)

オークファン

説明会参加

VASILY

お話した

6月18日(水曜)

ヴォラーレ

お話した

spice life

お話した

6月19日(木曜)

株式会社spice life

1日インターンシップ

6月23日(月曜)

株式会社spice life

内定を頂く

7月3日(木曜)

富士ソフト株式会社

面接。面接官の方がiPadで履歴書とか見てたのが印象深かった。

7月4日(金曜)

株式会社オークファン

面接。

7月9日(水曜)

富士ソフト株式会社

内定を頂く

様々な数

履歴書を書いた枚数

2、3枚程度だった気がする。スキャンを送った企業もある。

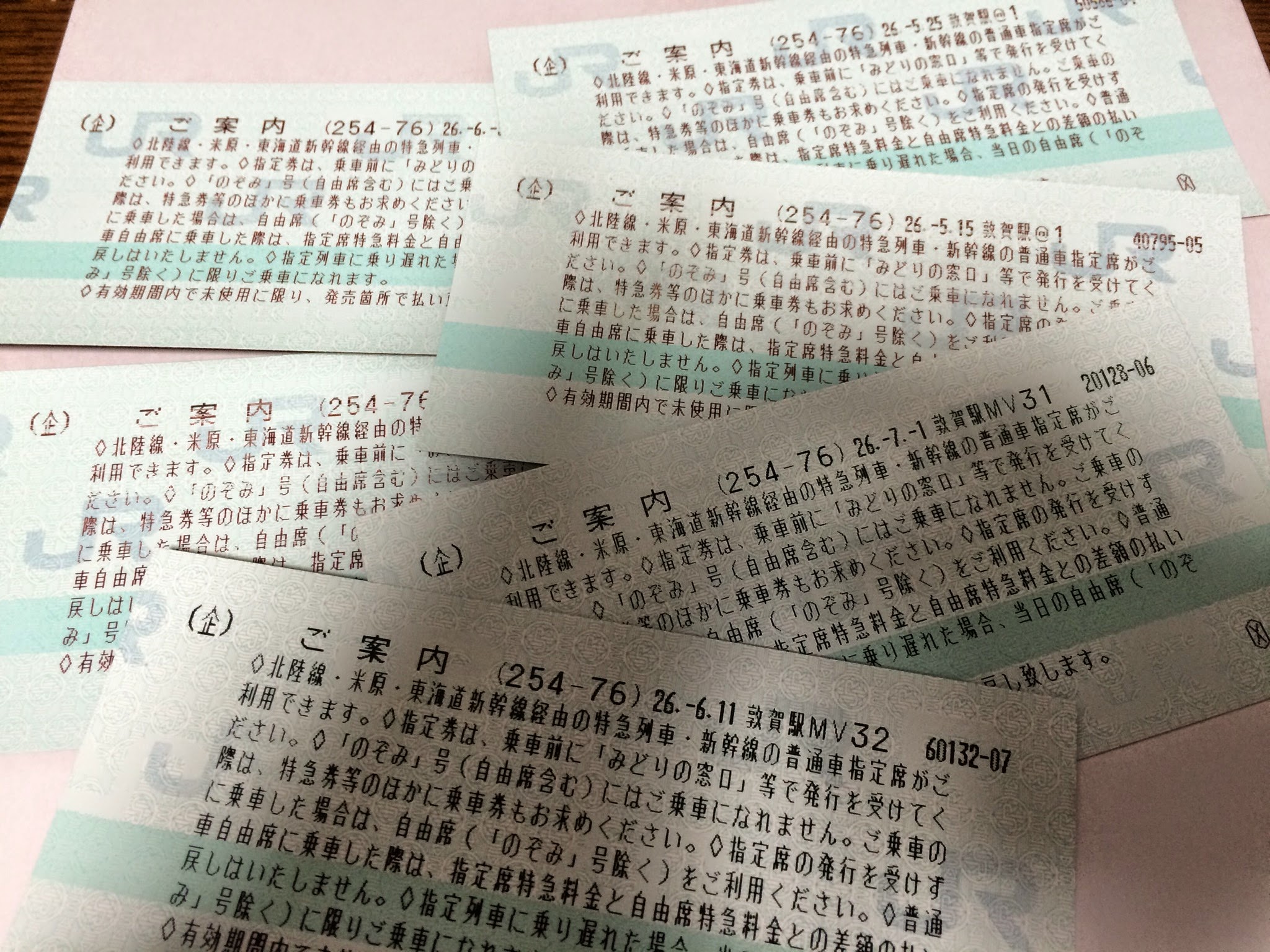

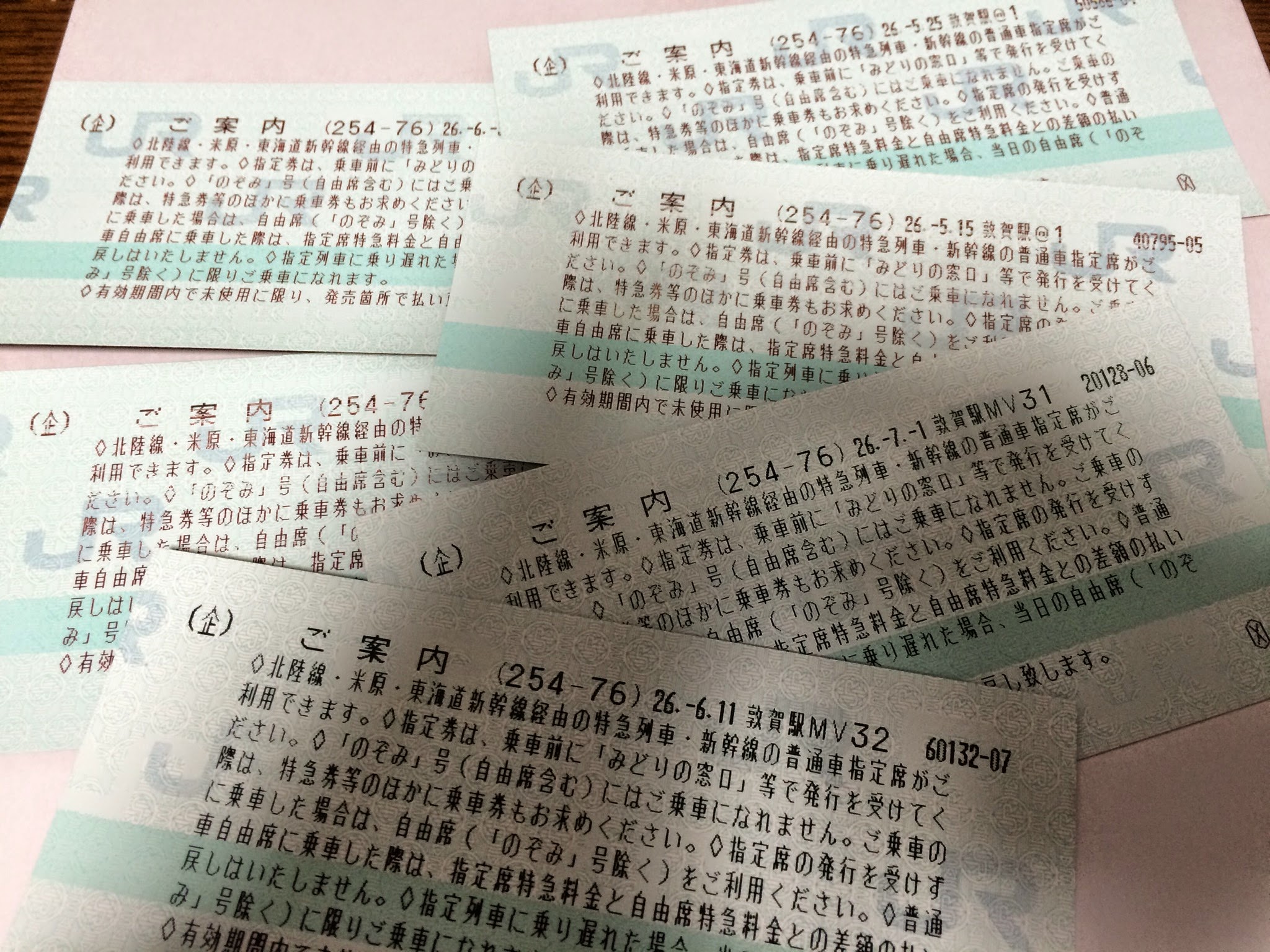

往復の新幹線の切符

6枚。交通費で10万円使っている。推薦だと交通費を出してくれるところもあるみたいだが、僕はすべて自由応募で行ったので交通費は自分で負担しなければならない。spice life様でのインターンシップでは交通費と宿泊費を出して頂いた。

6枚。交通費で10万円使っている。推薦だと交通費を出してくれるところもあるみたいだが、僕はすべて自由応募で行ったので交通費は自分で負担しなければならない。spice life様でのインターンシップでは交通費と宿泊費を出して頂いた。

祈られた数

3

辞退した数

2

リクナビから送られてきたメール件数

552件

2014年08月24日

経緯

高専カンファレンス6周年記念パーティで、飛び入りLTをさせて頂いた際に、何かと「内定がまだ無いです」ということをアピールしていました。

すると懇親会(sushi)でigaigaさんに声をかけてただき、(スケジュールの都合上)1日のインターンシップをさせて頂けることになりました。

インターンシップの内容

要約:人生初プルリクした

インターンシップの前日夜、spice lifeのエンジニアの皆さんとご飯食べながら親睦を深め(?)ました。美味しかったけどiPhone充電してて写真撮っていないのが残念。卒研とかRubyのコーディングスタイルの話とかをした覚えがあります。

インターンシップでは、idobataにログインしたりrbenvからのRuby on Rails環境整えたりvim力の低さを見せつけたりしてました。asonasさんにはほとんどつきっきりで教えていただき、お手数おかけしました。感謝しています。あと、人間なのでドクペ飲みました。

そして人生初プルリク。LGTMが嬉しかったです。コミットログを遡るとじぐそうさんのアイコン出てきたりして楽しかったしおもしろかったしdiffみてヒョぇぇってなったりしました。

※ドクペ発言は僕の聞き間違いである可能性が大です

そして採用

facebookでその旨が伝えられた時、手が震えてた気がします。のほ君と一緒に見ていたのをよく覚えてます。嬉しくて、友人らと変な行動をしていました。アホだ。

今後の不安

まずは卒業できるのか。あと、住むところについてまだ何も考えてないです。生活が大きく変化するので、いろいろ不安です。

技術面でも、Rubyのことをまだまだわかっていないこと、探り探りやってたRuby on Railsについても勉強しなきゃいけないことなど、やらなきゃいけないことは多いと感じます。やります。

思うこと

思えば、いろいろな偶然が重なった結果だと思いました。就職活動がなければ、東京の高専カンファには行かなかっただろうし、何も作ったものがなければ、あの場で飛び入りLTをしなかっただろうし、そもそも飛び入りで発表出来たのが幸運でした。事前にRubyを少し勉強していたおかげでインターンシップもなんとかやり遂げられました。

asonasさんには、カンファの飛び入りLTを許していただき、インターンシップでは助けて頂いたりと、お世話になりっぱなしです。ありがとうございます。

igaigaさんには、あの場で声をかけていただき、また、インターンシップを経験させていただきありがとうございます。

spice lifeの皆さんには、1日だけのインターンシップということでいろいろドタバタしましたが、温かく受け入れていただき、ありがとうございます。

それでは、4月からよろしくお願いします。

2014年07月28日

Brewfileでパッケージ管理していたあの頃

以前、こんな記事を書いた。

Homebrewとbrewfileとhomebrew-caskでMacの環境構築

Brewfileを使えば、

これ一発で環境構築ができるという便利なコマンドだ。

今は もう うごかない その $ brew bundle

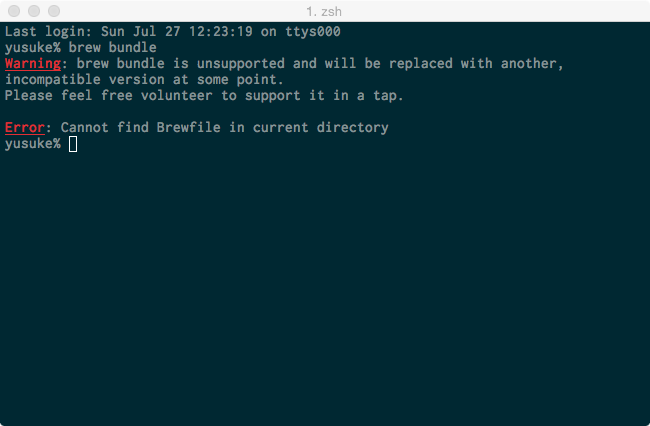

今、Homebrewで

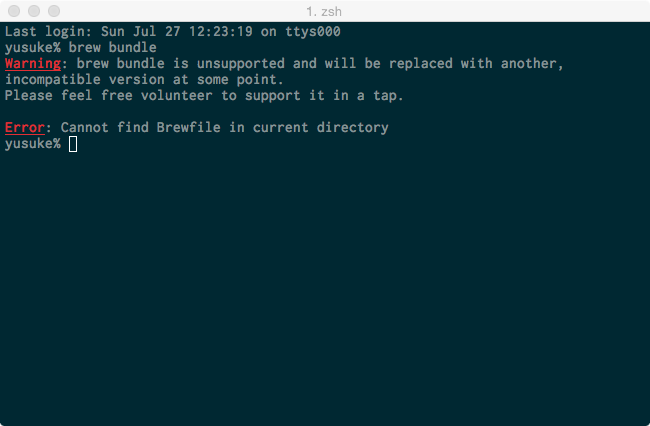

すると、冒頭画像のように

Warning: brew bundle is unsupported and will be replaced with another,

incompatible version at some point.

Please feel free volunteer to support it in a tap.

と怒られてしまう。

What? “Warning: brew bundle is unsupported …” · Issue #30815 · Homebrew/homebrew

どうすればいいのか

方法としては、2つある。

- 警告にもあるように、同じような働きをするコマンドを作ってtapする

- Brewfileをシェルスクリプト化する

1はちょっとハードル高い。

じゃあ、2かな。

Brewfileなんて、本質はbrewがないだけのシェルスクリプトみたいなものだ。ということで、こんなのを作った。

#!/usr/local/bin/ruby

File::open( ARGV[0] ) {|brewfile|

print "#!/bin/sh"

brewfile.each_line {|line|

if line[0] == "#"|| line.size == 1 then

print line

else

print "brew " + line

end

}

}

Gistにもあるよ

こいつにBrewfileを渡せば、標準出力にシェルスクリプトとして出てくるので、適当な名前で保存して実行してやれば良い。

$ Brew2sh Brewfile > brewfile.sh

$ chmod +x brewfile.sh

$ ./brewfile.sh

2014年07月26日

2015-06-13 追記

現在はこのような手順を踏まずとも使用できるようです。(コメント参照)

結論としては「使える」

僕みたいなクレジットカードを持っていないけどそういうサービスを利用したい勢にとって、Vプリカ(やe-さいふやバニラVISAオンライン)は救世主です。

そんなVプリカですが、Kickstarterで使うにあたっては、少し注意が必要です。

※Vプリカでしか試していないので、e-さいふやバニラVISAオンラインでも同様に使用できるかは不明です

問題点

Kickstarterは、その特性上、カード番号入力から実際にお金が引き落とされるまで時間差があります。1度目に入力したカードは、プロジェクトの期日に引き落とされる際、(たぶん)必ず支払いができなくなります。そして、再度同じカード番号を入力しても、支払いはエラーになります。(おそらく、1度失敗したカード情報をKickstarter側が保持しているため。真相は不明)

利用方法

さて皆さんは、プロジェクトに出資する際、出資する金額をあらかじめチャージしておいてから出資の手続きを行うと思います。

実は、その必要はありません。

カードにチャージされている金額が不足していようが構わずに出資手続きをします。

そしてプロジェクトが成功すると、カードから決済しようして、エラーが起こり、決済をやり直してくれというメールが来るはずです。ここで出資金額分のチャージをしてください。

チャージしたら、チャージ後のカード番号で決済を行えば、無事に出資できると思います。

なぜこれでうまくいくのか

先ほど述べたように、おそらく、1度失敗したカード情報をKickstarter側が保持しているために同じカードを使用することができなくなります。ならば、カード番号を変えてやれば良いのです。

Vプリカは、チャージの度にカード番号が変化します。よって、全く新しいカードとしてみなされ、決済がうまくいく……のだと思われます。

始め、チャージ残高が足りなかろうが出資してしまうのは、その時点で必要金額をチャージしてしまうと、後からカード番号変更のためにチャージする分が無駄になってしまうからです。(手数料も)

なので、チャージ金額に関わらず出資してしまい、エラーになってからチャージして決済を行えば良い、というわけです。

注意点

プロジェクトの期日になり、決済がエラーになったら、速やかに上記手続きを行ってください。あなたが支払いできない金額分を発起人が受け取ることができず、迷惑がかかります。もともと、あまり褒められたやり方ではないのです。

2014年07月19日

半ばおまじないと化したset nocompatible

.vimrcを書くときに、僕達初心者は色々なサイトを巡って「これが良さそうだな」とか「これはみんな書いてるから書いとこう」とか考えて、設定をちまちま書いていく。

そのなかで、この設定を書く人も多いだろう。

このコマンドは、vi互換の動作を無効にするコマンドである。

vim-jp/issuesを巡っていて

さて、この設定について、こんなissueがあった。

compatible について解説したほうが良いか? #471

それに関連する形で、このURLが張られている。(issue内URLはリンク切れのため同等記事掲載)

vim-jp » Hack #179: ‘cpoptions’, ‘compatible’について知る

どうやら、.vimrcが存在するする時点でnocompatibleが成されているのと同じらしい。それに、履歴が20まで削られちゃうっぽいし、消してもいいんじゃね。

謝罪

commit messageにissueへのURLを張ったら、本家issueへreferencedとして表示されてしまうようになりました。

GitHubのシステムについて無知な故、これによって迷惑をかけた方々がいらっしゃいましたら、深く謝罪します。

そんな深刻な問題でもない気がしてきた。

2014年06月15日

発表の感想

高専カンファレンス歴代参加者、この人に話をききたい! (おびなたさん)

いままでの高専カンファ参加者にいろいろ聞いていくという発表。

そういえば自分の高専カンファ初参加は、あーさんに紹介されて(老害)りちゃカーに乗って行った三重カンファ(kosenconf-028mie)だったのかな、と。

それからいくつかのカンファに参加してきて、どれも楽しかったです。

基調漫談 (いがいがさん and じぐそうさん)

じぐそう先輩といがいがさんによる高専カンファの歴史みたいな感じでした。

いろいろなやり方のカンファがあっておもしろいですね。アンカンファとかカンファカンファとか。

僕も学校生活つらい(つらい)ですが、反面楽しくもあるのでああよかったなーとか考えています。これからの半年で覆されるかもしれないけど。

PALRO (富士ソフトウェア株式会社)

なんとなんと、我が福井高専でも教育に使われているPALROのメーカーの方が発表してくださいました。

PALROは教育現場だけでなく老人ホームでも使われているんだとか。

懇親会の時にお話を伺いましたが、コスト削減のためにセンサーなどは安いものを使っていて、精度をソフトウェア側で補っているのだとか。

TumblrJocky (mactkg)

先日行われた高専DJ部(http://kosendj-bu.in/)のVJで使われたシステムの作成者mactkgによるじぐそう.appの紹介。こういうものパッと作れるくらい勉強したい。

高周波のお話 (femmさん)

ワケワカンナイ!

たったひとつ覚えてるのは、めちゃくちゃ高価な機材の紹介で隣にいた店長が「うなすけの財布で」とか言い出したことです。

準天頂衛星システムの話 (島田先生)

みちびきとか、GPSの高精度化?のお話。それらに関わってる人が高専出身の方が多いと知ってびっくり。機材も無料で貸し出してくれるそうで。

Flicklink (あそなすさん)

今までの高専カンファの写真で、flickrにあがってるのもをクロールして表示できるっていうもの。やはり開催が多いせいかそれとも高専カンファだからか、面白い写真がたくさんありました。ちなみにURLはhttp://flickrink.herokuapp.com/です。

高専生の生体研究 (ちゅーりさん)

なんでも研究対象にしてしまう酔狂な人がいるものですね。

高専生を企業に知ってもらおう!ということで冊子とか作ってるそうです?このへんから僕焦りだしてあまり聞けてなかった。申し訳ない感。

ギークハウス南千住 (みゅーみくすさん)

物件借りるとかパない。やりたいと思ったことをなんでもやってしまえる行動力がすごい。あと物件が改造可というのがすごい。ほっておくと風呂が沸騰するのはもっとすごい。

pkgUninstallerをつくった話 (うなすけ)

unasuke/pkgUninstaller

実はこれが高専カンファ初発表でした。

焦りのあまり早口になりすて時間が余るというダメダメっぷり。でもIT研発祥(?)のテキストエディタプレゼンを広められてよかったかも。

あと、その日のうちにPullRequest飛んできて感動した。ギットハブサイコ〜

あと、僕の無知っぷりが露呈した。

DJ部 (るーあんどくーさん)

次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!次回開催8月31日!

行くっきゃ無い!!!

全体的な感想

よかった。

なんていうか久しぶりにじぐそうさんに会えたのもあるし、普段はTLで上から下へ流れていく人たちが、目の前で座ってるのが新鮮でした。あの人がここに!感。

飛び入りLTで迷惑をかけてしまって申し訳ないけど、そのおかげか、島田先生や他の方々に「あの発表よかったよ」とか褒めていただいたり、執拗に内定内定言っていたからか名刺を交換させていただいたりと、とてもありがたかったです。

行きたい行きたいって思ってた高専DJ部の、DJプレイをやってくれてたのもあります。終盤はずっとるーあんどくーさんのそばでターンテーブルとMacの画面見てました。惜しむらくは音量。

あと、やるって言ってしまいました。福井カンファ。

でもそれを成し遂げるまでには、僕のまだまだ成し遂げていないことが多すぎて手が回りません。冬まで待ってください。

実はカンファの場で「やる」って言ったのはその場のノリではなくて、ずっとやりたいって思ってましたし、友人らと「今年こそは」とか言い合ってました。なんで福井でやりたいかって言うと、カンファに誘った友人が「ここ(福井)でやるなら行くわー」って言ってたからなんですね。

カンファに参加すると、それはまあ自分よりすごい人が発表してて、とても意欲が湧くというか、やってやる!みたいな、触発されるんですね。そういうなにかの刺激を受けて欲しい、そう思ってカンファをやりたいと思ってます。

やれんの、カンファ!!!

2014年05月24日

完全なる身内記事

そもそも今どきBorland C++ CompilerとBCpadとGrWinの組み合わせでプログラミングする環境がいくつあるんだっていう話である。このご時世ならProcessingとか使うでしょう……そのほうが楽っていうかなんていうか。

書き直しでもある

実は同じ内容の記事をすでに書いてる。GrWinの導入方法 うなすけとあれこれだったものそれを今更書き直す意味があるかというと、特に無い。でも(おそらく)先生が見たであろうこの記事には思い入れがあるので、書きなおしてみたくなった。

※ただ書き直しただけなので、検証とかは一切行っていない

Borland C++ Compiler

今では配布元が変わり、エンバカデロになっている。

C++コンパイラ(無償版) | 製品 - Embarcadero Technologies

なんとダウンロードには名前、メールアドレスのみならず住所までもが必須入力となっている。ちょっとこわい。どうしても入力はしたくないけど欲しい場合は僕のところまで来てください。悪態つきながら渡します。

インストールは特に言うことはない。あるとすれば「正しくインストールされなかった可能性があります」とか出てくるかもしれないので「正しくインストールされました」を選択する。

BCpad

作者であるきときとさんのページにあるVectorのリンクからはダウンロードができなくなっているので、CPad ダウンロードページ (一時退避場)からダウンロードする。

GrWin

GrWin/GrWinC - 静岡大学

コンパイラによってダウンロードするファイルが異なります。

組み合わせ的に「Borland C++ & f2c」を選択。

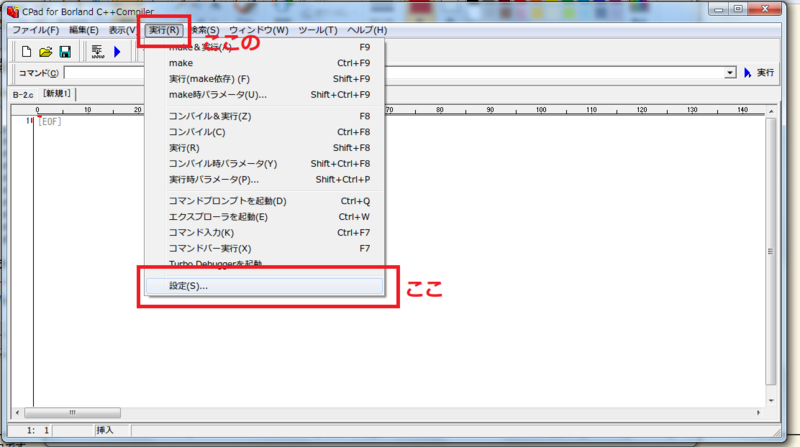

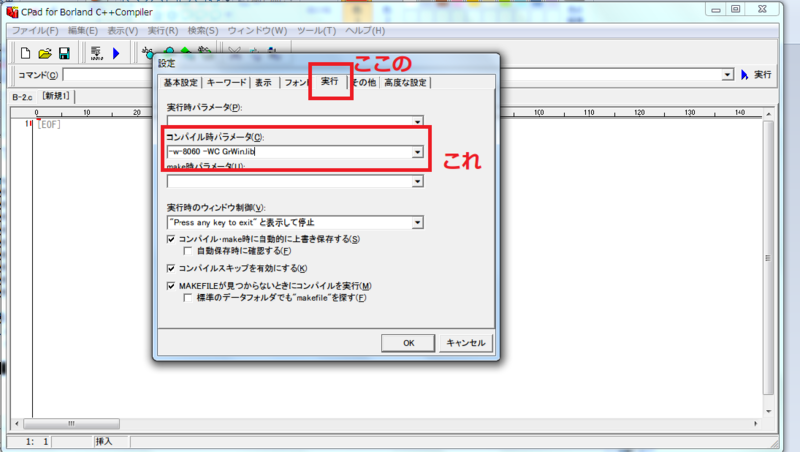

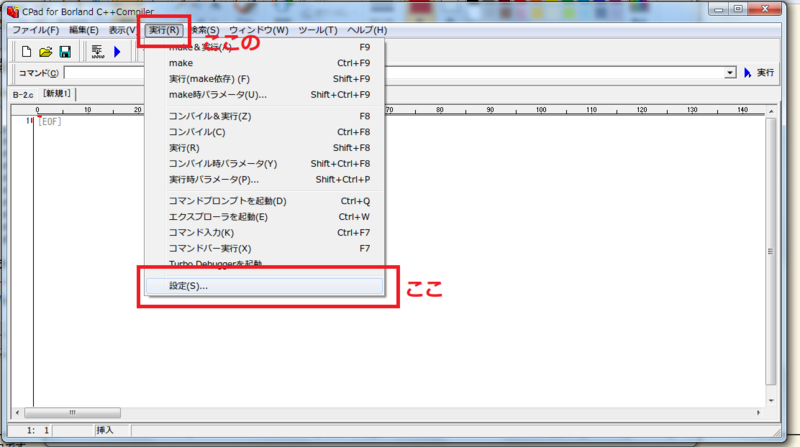

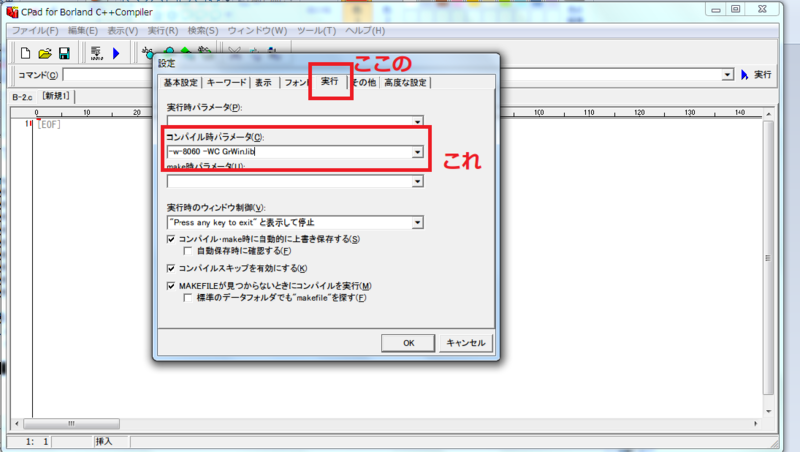

BCpad側の設定

実行→設定の、設定タブにあるコンパイル時パラメータに以下の文字列を入力する。

-w-8060 -WC GrWin.lib

以上。これでコンパイルができるようになっているはずである。

2014年05月20日

新しいイヤホンが欲しかった

Shure SE215 Special Editionを買って、なくしたので、新しいイヤホンが欲しかった。なのでe-イヤホンに行って視聴してこれに決めて買った。

音質については語れる耳を持ち合わせていないので使い勝手について書く。低音がいい感じ(だと思う)。

Shure SE215 Special Editionと比べて

音漏れがする

そんなにしないけども、Shure SE215 Special Editionに比べたら音漏れする。

装着しづらい?

ケーブルが着脱式だが、MMCXではないためにコネクタ部分で回転せず付けにくいと感じるかもしれない。

2014年05月20日

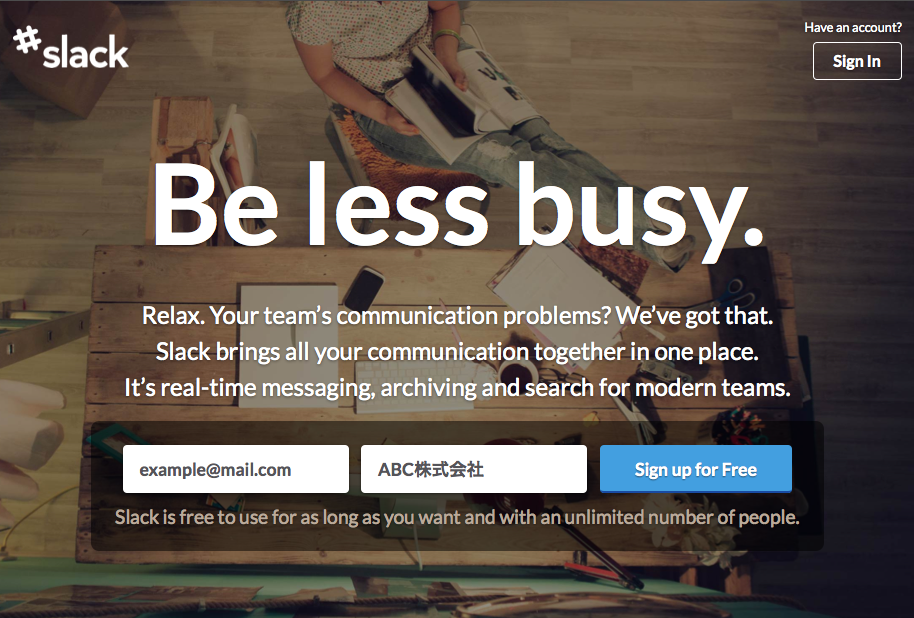

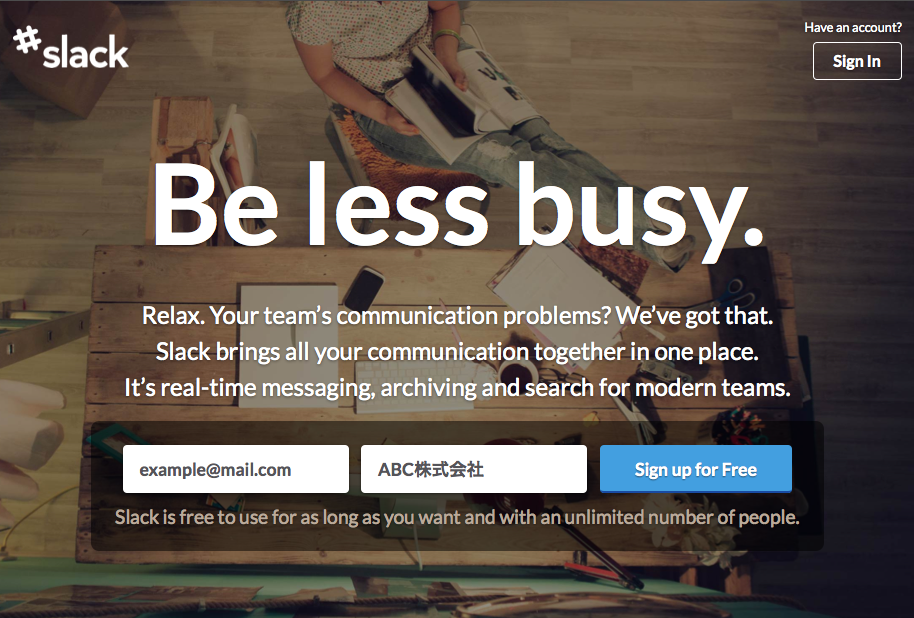

Slack

グループでのコミュニケーションツールとして何かと話題になってきているSlackなのですが、紹介記事を見ることはあっても導入記事が見あたらなかったので書くことにしました。

※画像はクリックで大きくなります。大きくなりすぎる恐れがあります。

手順

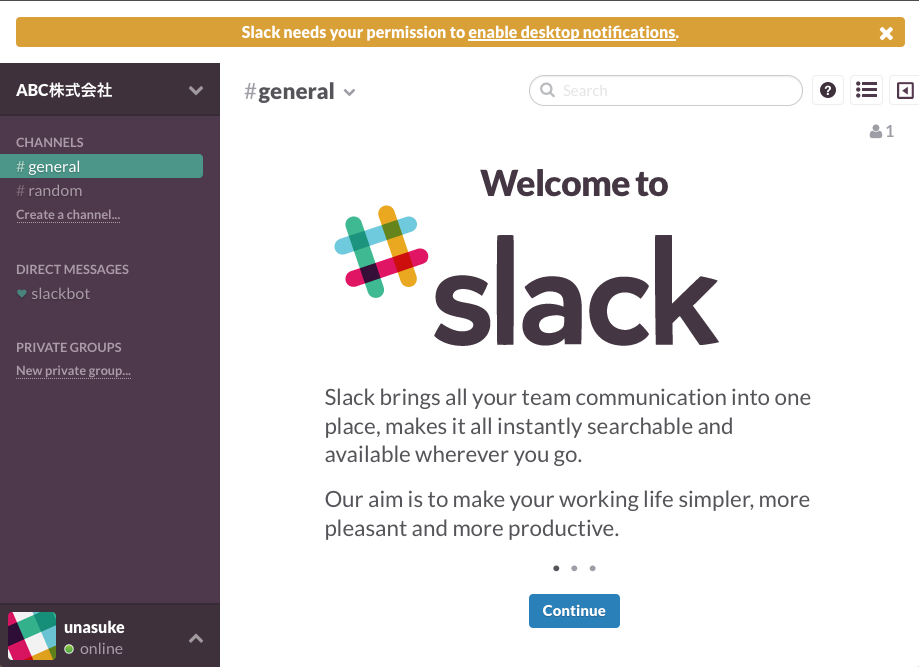

たとえば、僕が「ABC株式会社」内のプロジェクト「123」に参加しているとします。

まず最初に、メールアドレスと会社名(ここで入力する必要はない)を入力してサインアップします。

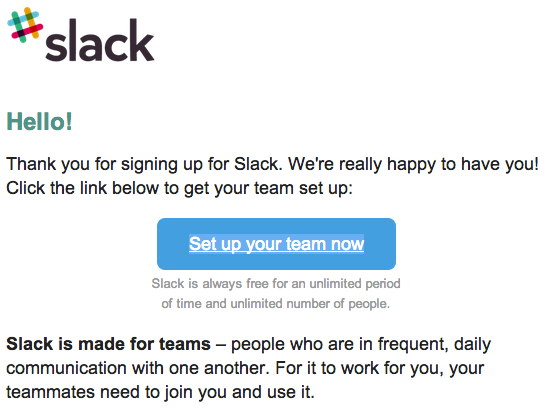

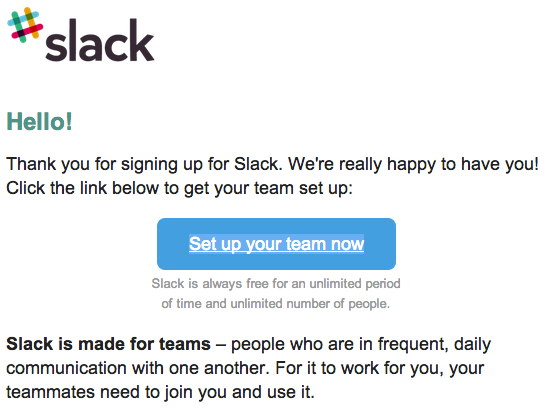

するとメールで確認用URLがくるので飛びましょう。

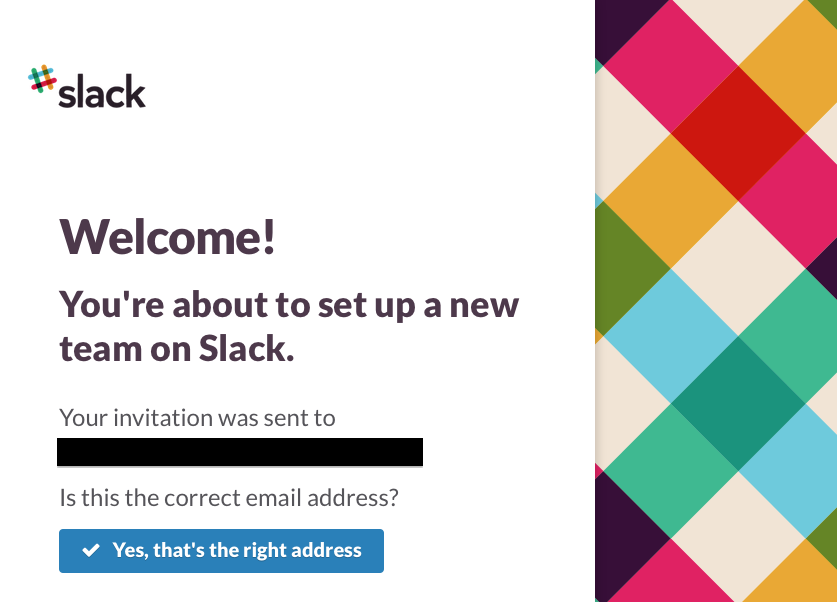

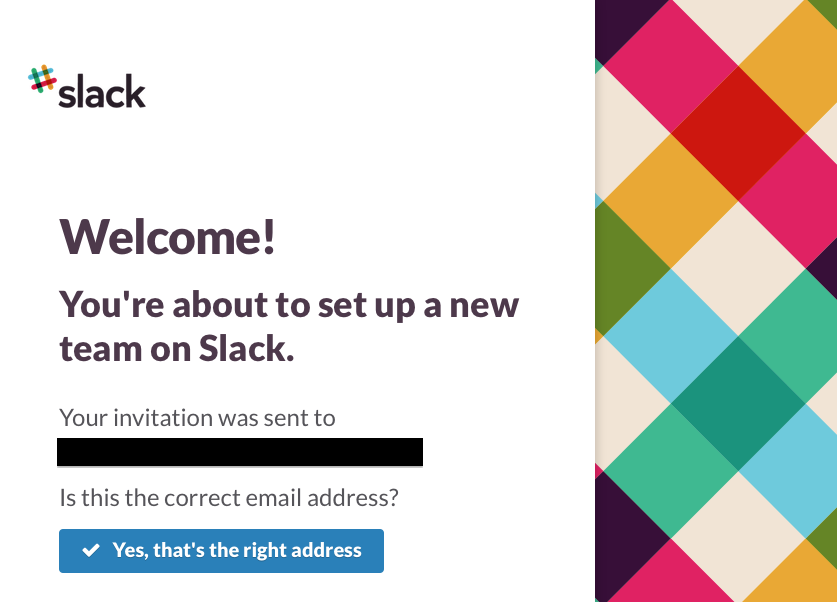

さらにメールアドレスを確認されるので、もう一度確認します。

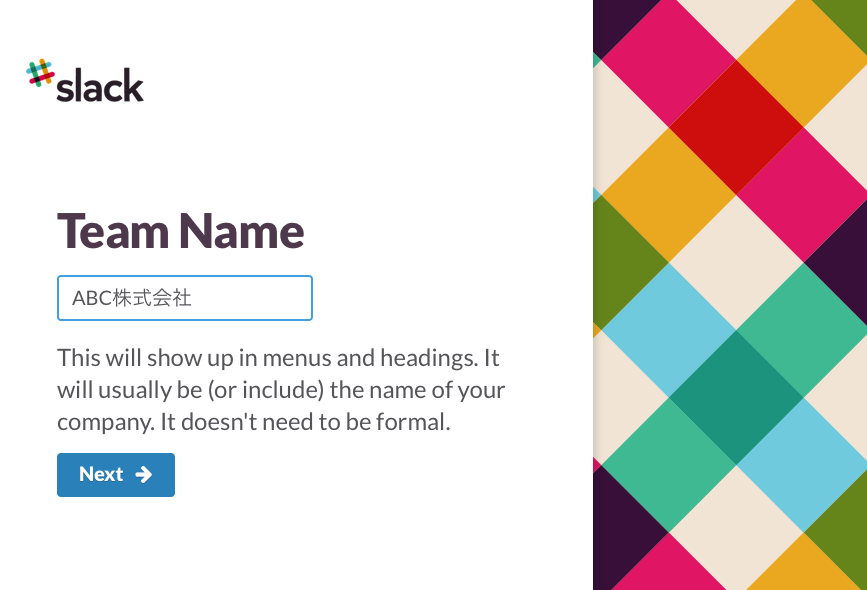

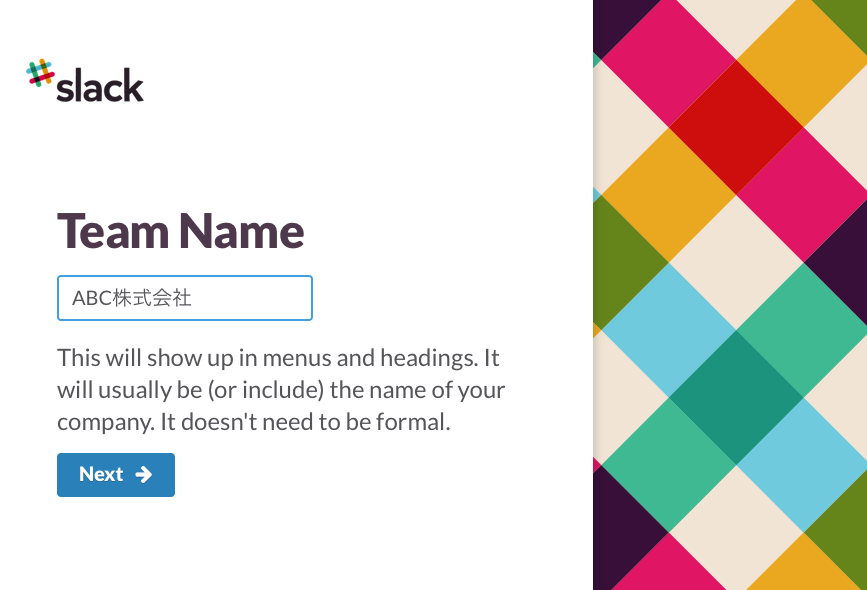

Team Nameを聞かれます。ここでは「ABC株式会社」としましたが、ここにプロジェクトの名前を入力して、後述するChannelで課題管理や機能議論を行っていくスタイルのほうがいいかもしれません。まあ、この記事を最後まで読んで感じを掴んでから決めればいいかと思います。

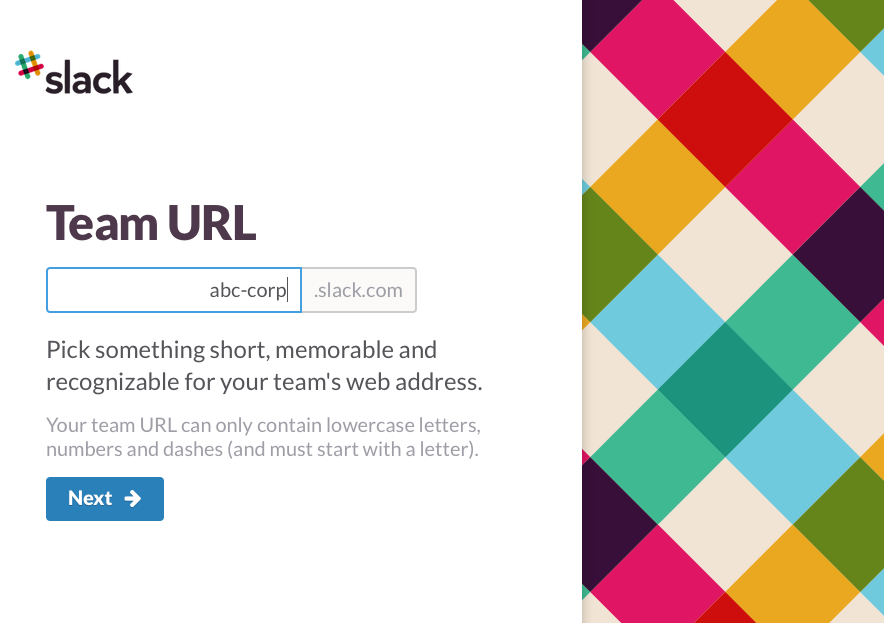

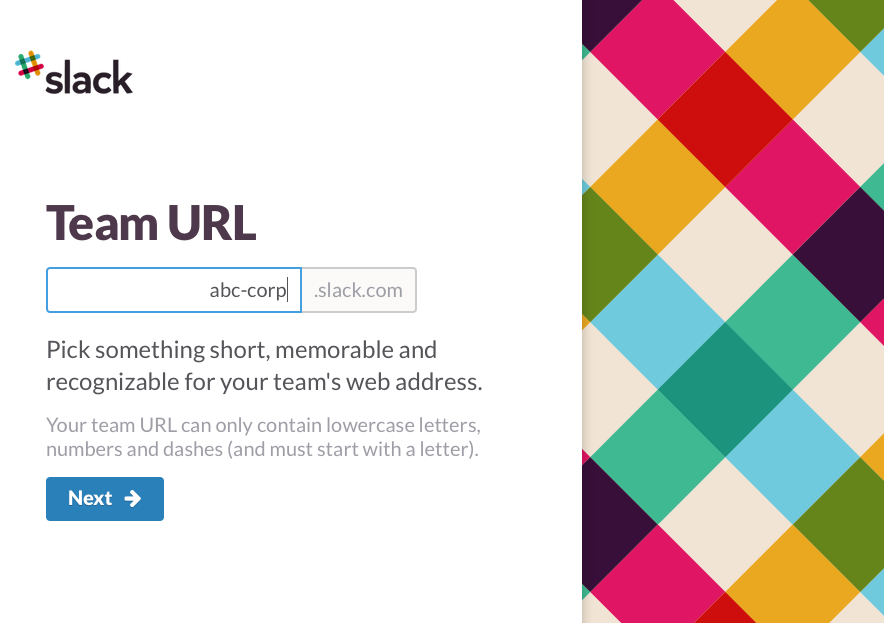

URLを聞かれます。ここでは同様に「abc-corp」としました。

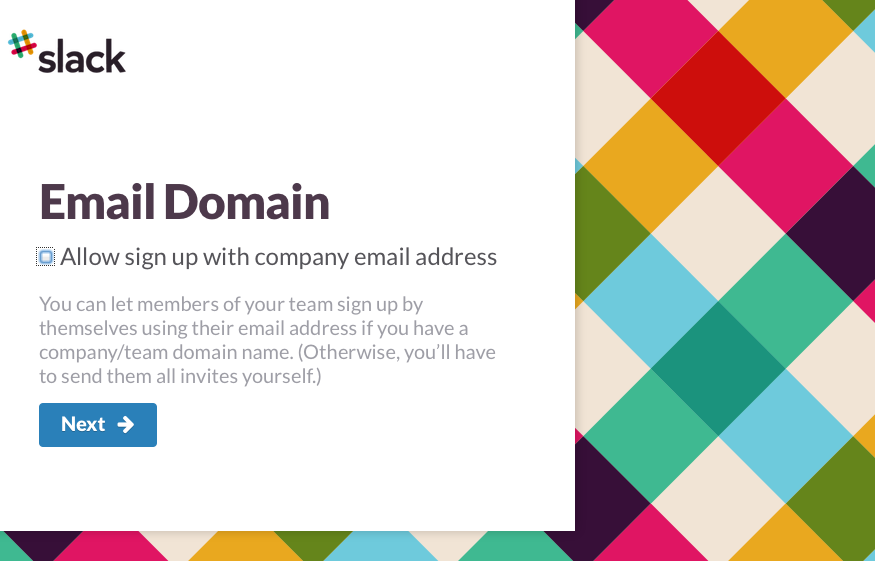

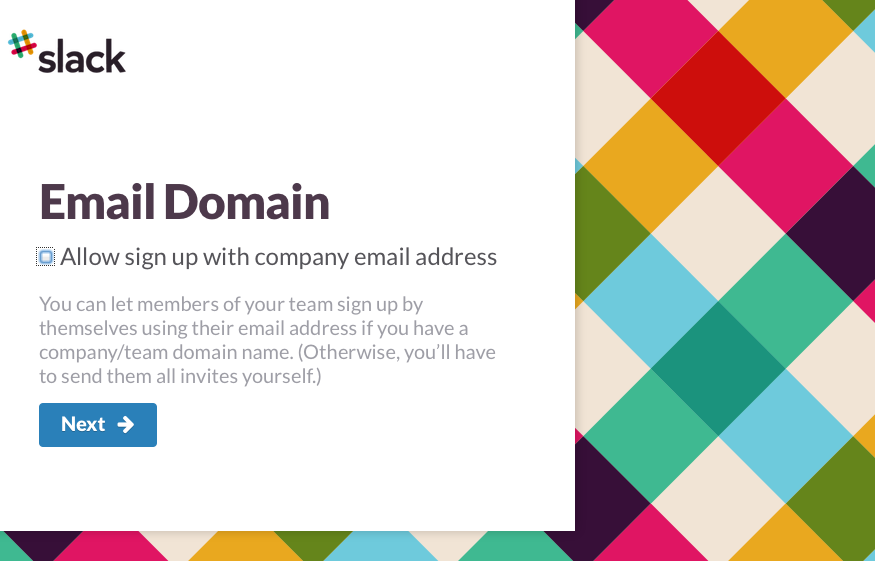

企業等で独自のドメインのメールアドレスがあればここで設定するっぽいんですがよくわかんないのでチェックを外して続行します。

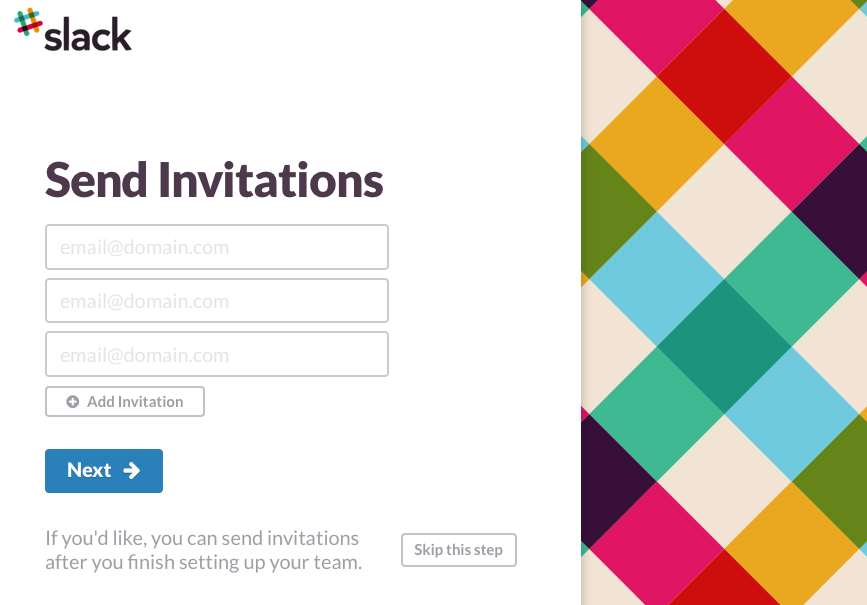

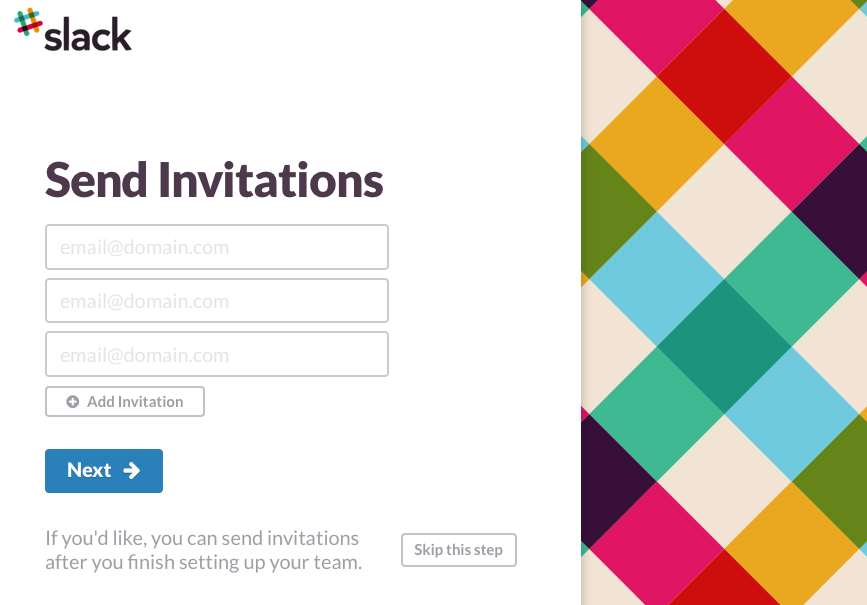

招待を送ります。あとでやるのでSkipします。

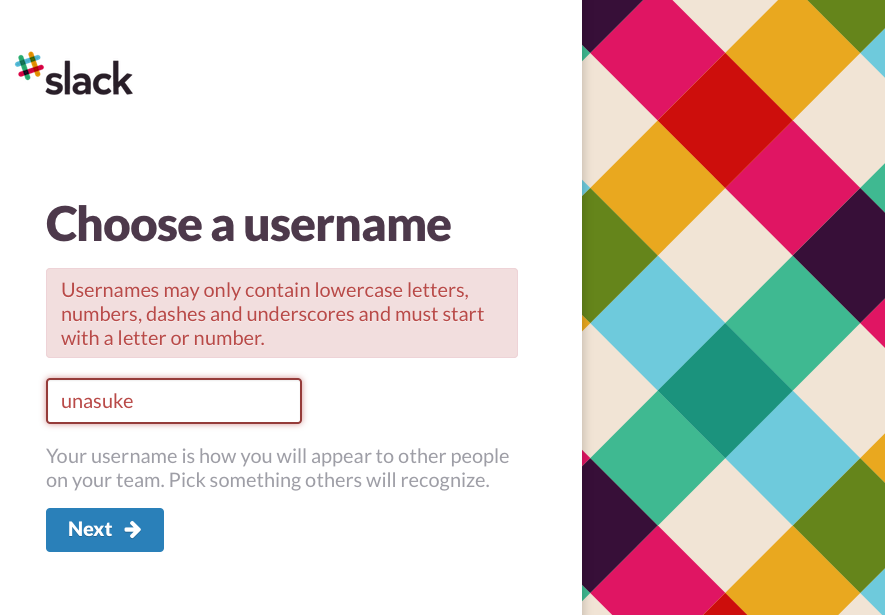

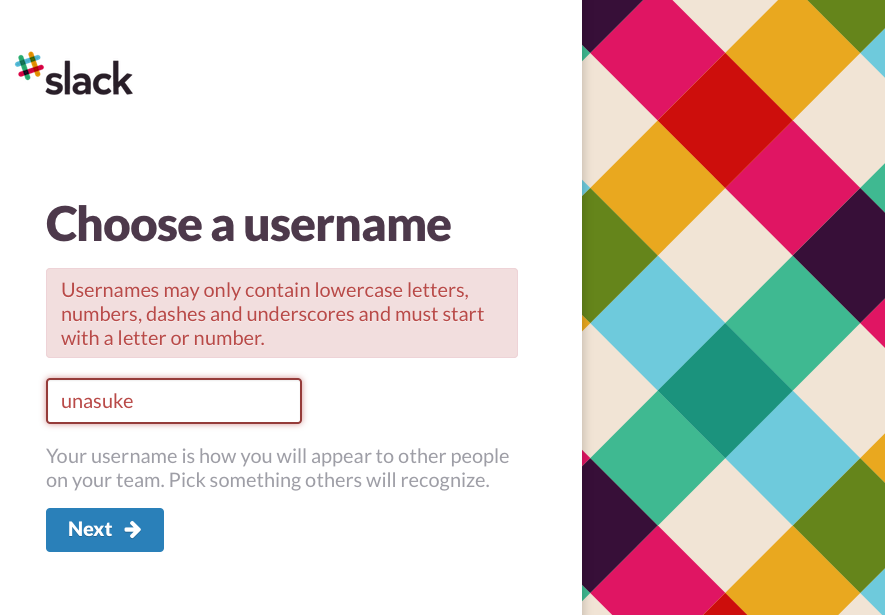

ユーザー名を決めます。

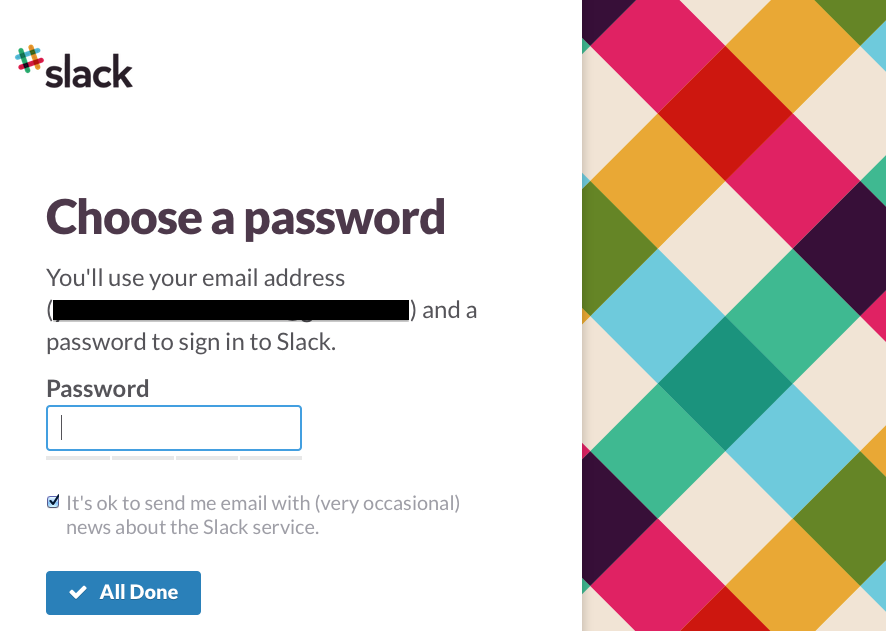

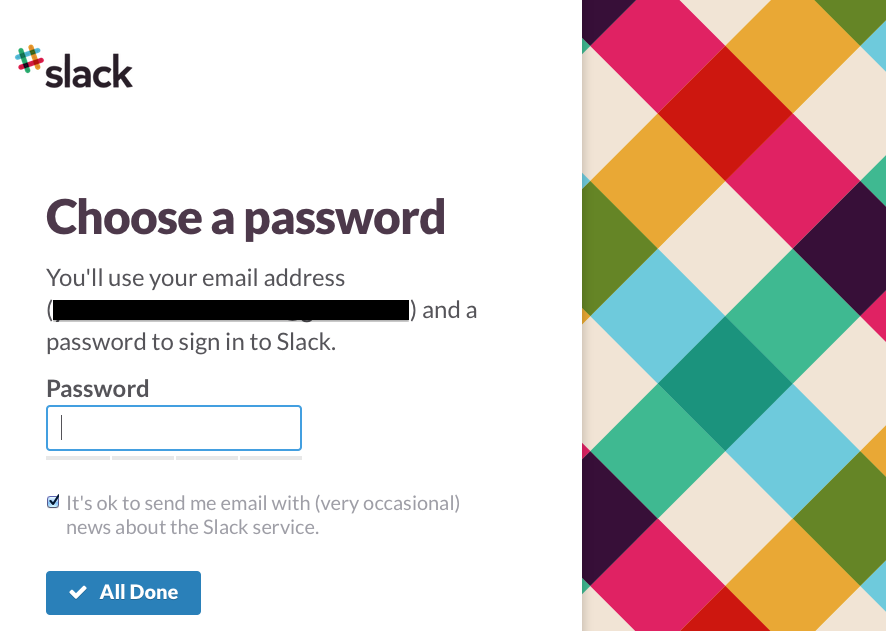

パスワードを決めます。強度インジケータが出てるので参考に。

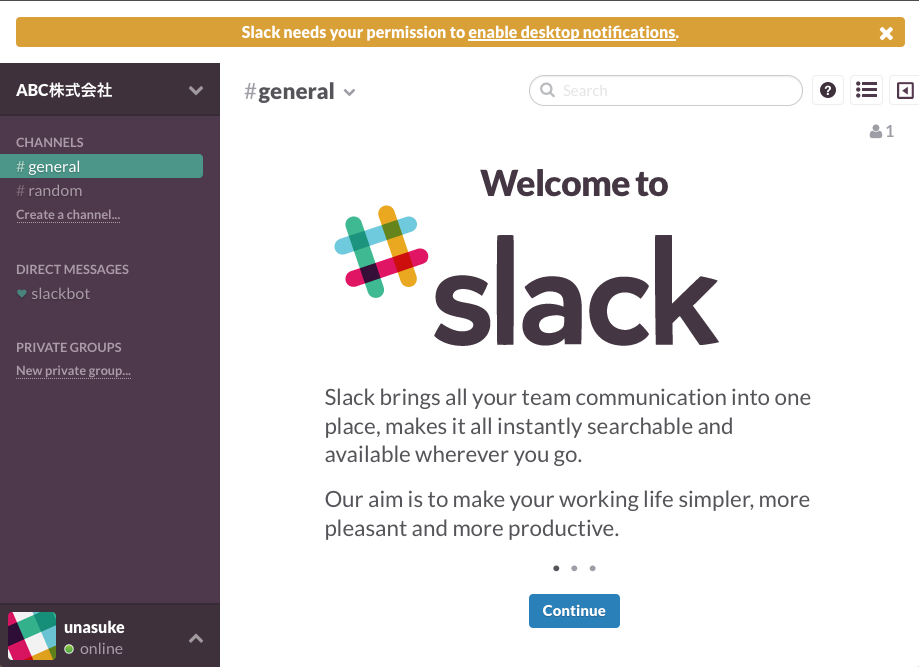

とりあえずこれで使えるようになりました。

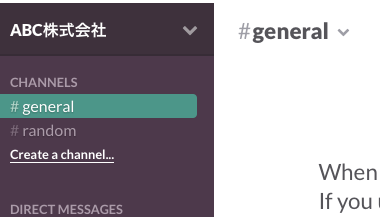

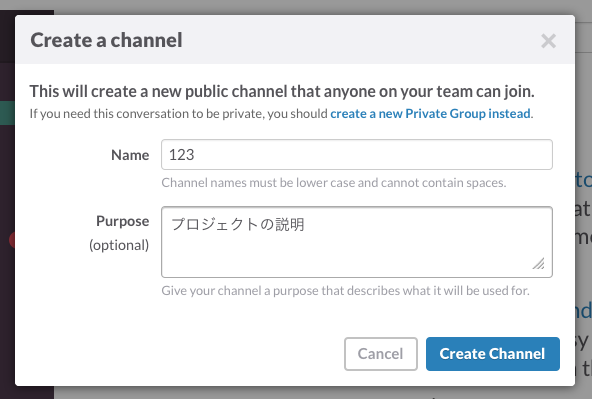

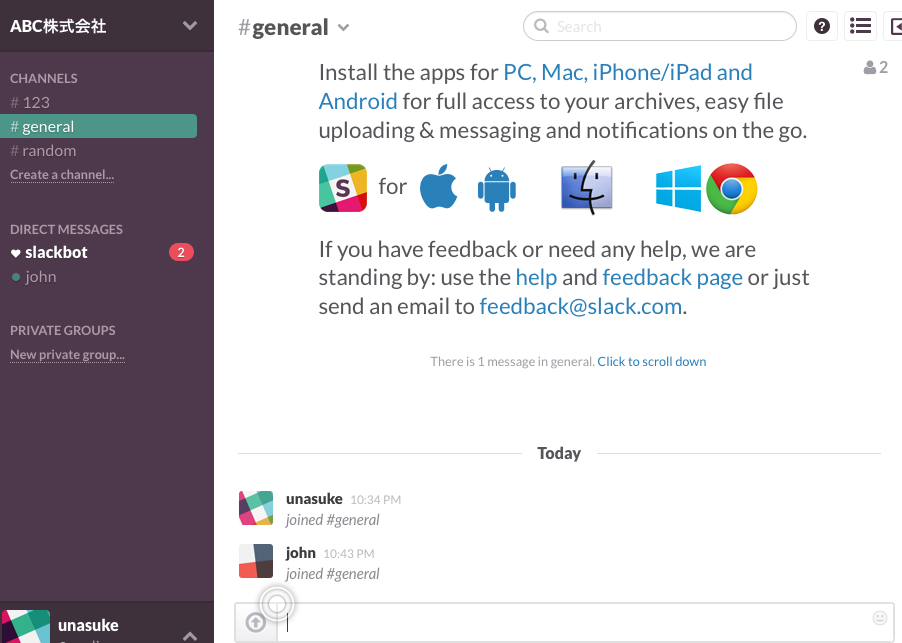

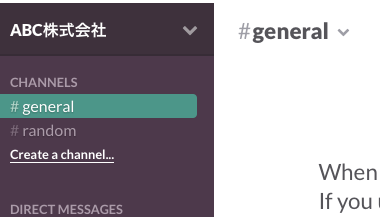

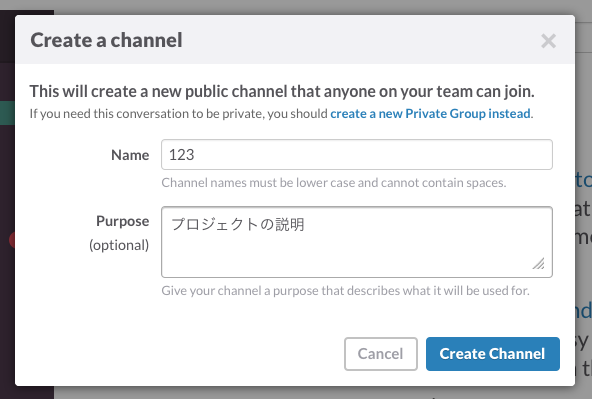

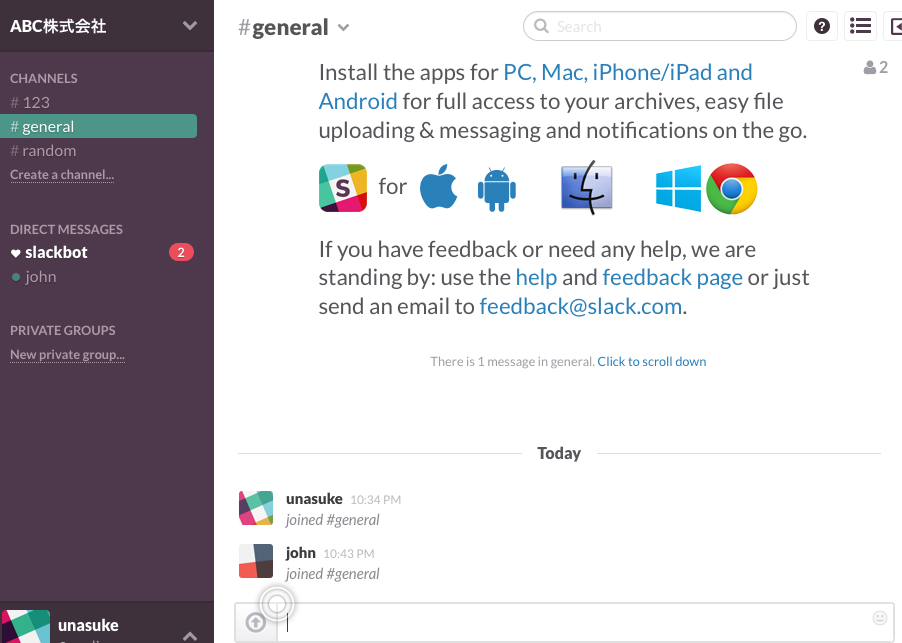

プロジェクト123についての会話をするチャンネルを作りたいので「Create a channel…」をクリックします。

必要事項を記入します。

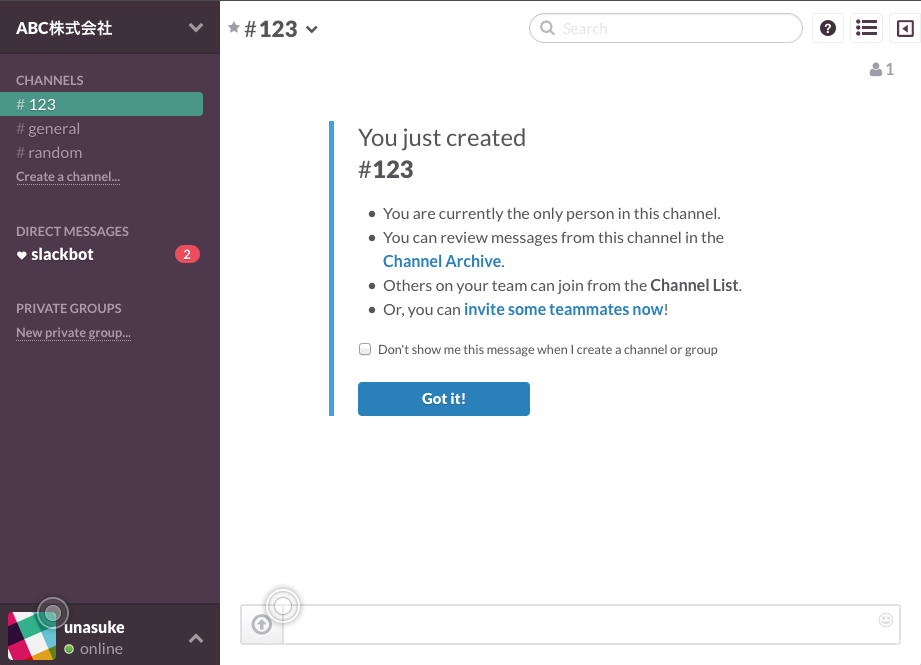

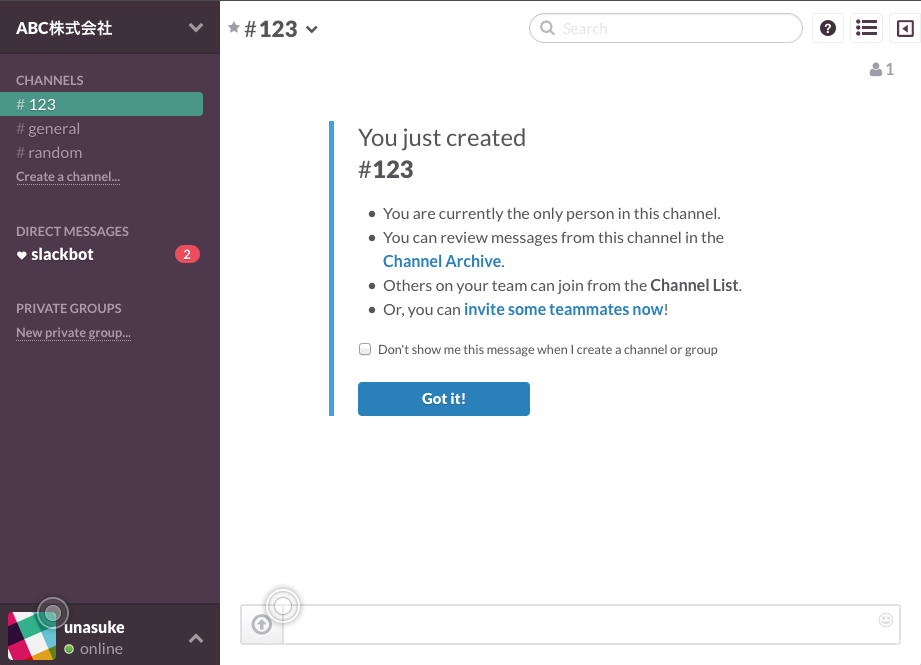

できました。

招待

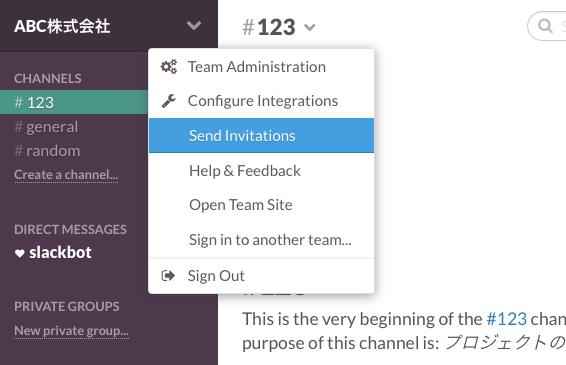

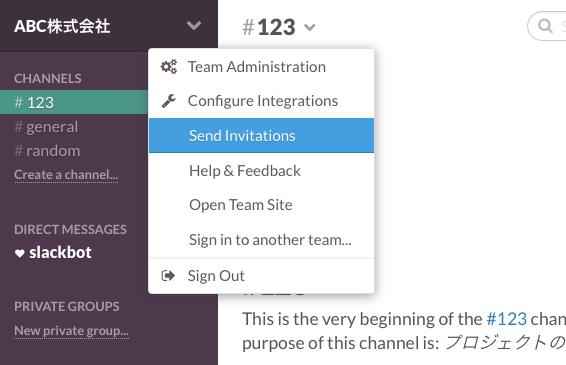

あるグループに他人が参加するにあたっては、招待制度を利用したほうが良さそうです。

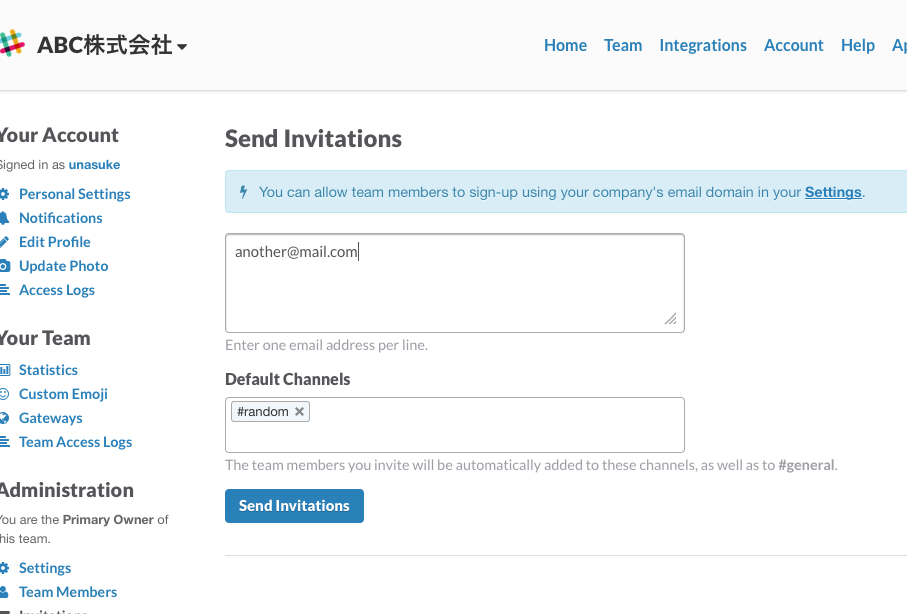

ここでは「ABC株式会社」のプルダウンから「Send Invitations」をクリックします。

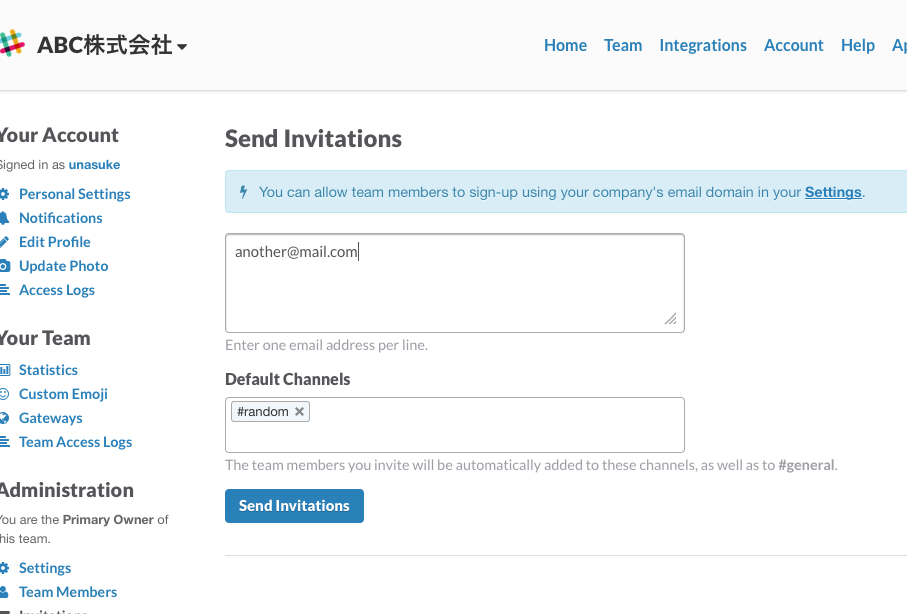

招待したい人のメールアドレスを1行ごとに入力し、デフォルトで追加するチャンネルを指定します。

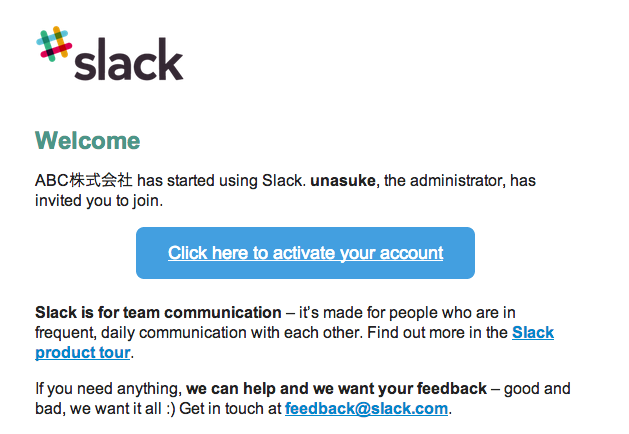

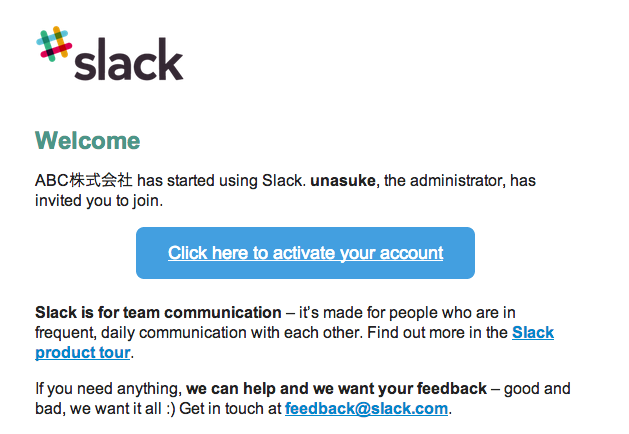

すると、招待される側にこんなメールが届くのでクリックしましょう。

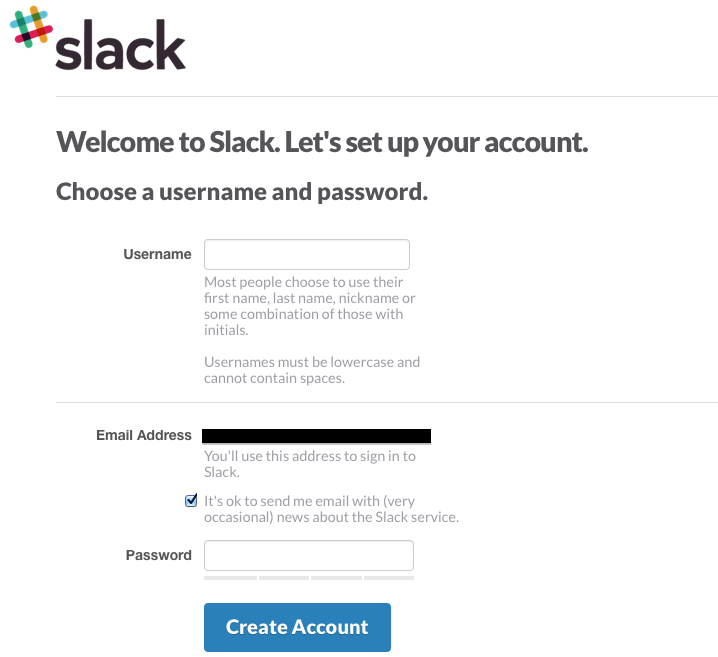

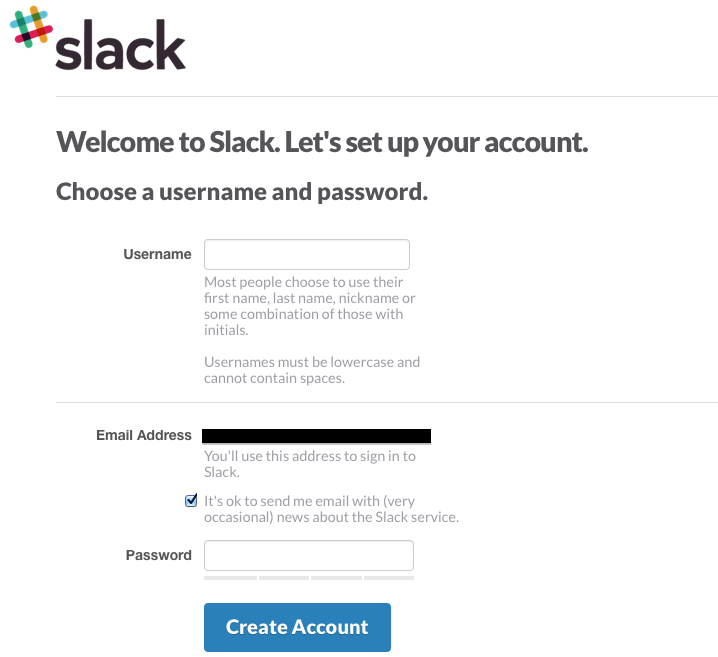

すると名前とパスワードを聞かれるので入力します。

参加出来ました。

参考URL

SkypeやYammerよりも使いやすい!チーム向けコミュニケーションツール、Slackが超便利!

社内コミュニケーションにはIRCを思い出すSlackがおすすめ

詳しい使い方については上のページを見てください。

6枚。交通費で10万円使っている。推薦だと交通費を出してくれるところもあるみたいだが、僕はすべて自由応募で行ったので交通費は自分で負担しなければならない。spice life様でのインターンシップでは交通費と宿泊費を出して頂いた。

6枚。交通費で10万円使っている。推薦だと交通費を出してくれるところもあるみたいだが、僕はすべて自由応募で行ったので交通費は自分で負担しなければならない。spice life様でのインターンシップでは交通費と宿泊費を出して頂いた。